真空管式1.9〜28MHz SSB/CWトランシーブ・エキサイターの製作

(MAFTR-EX1)

【このページの最終更新日:2010年12月6日】

「真空管式1.9〜28MHz 100W SSB/CWトランシーバーの製作」ページで企画したプランに基づき、まずはトランシーブ・エキサイターの製作に取り掛かる事にしました。

「トランシーブ・エキサイター」と言う言葉を使ったのは当局が初めてかもしれませんが、要は、トランシーバーの前段の部分になります。 すなわちVFOを内蔵し、8.395〜8.895MHzのSSBを1W程度の出力で送信し、また8.395〜8.895MHzの受信信号を選択・増幅・検波するものです。 このトランシーブ・エキサイターに色々なトランスバーターを接続する事により、目的とするどのバンドにも送受信が可能になります。

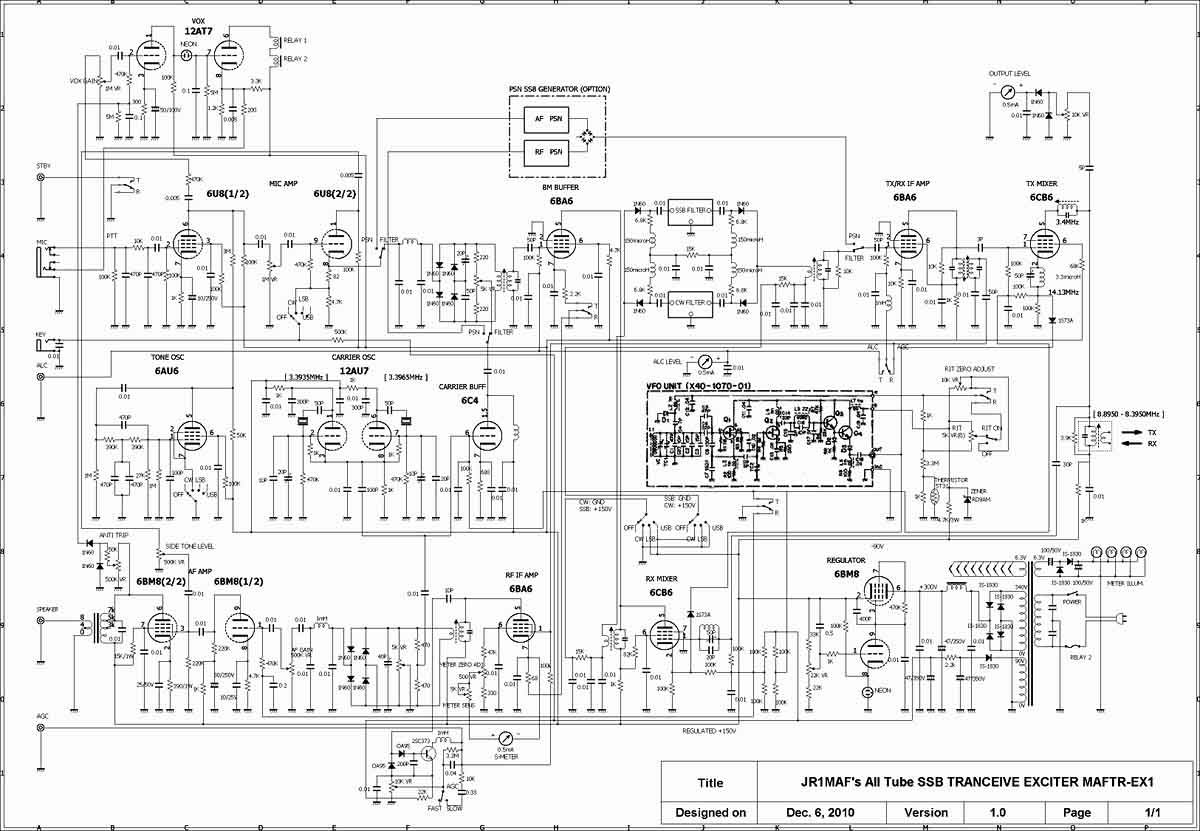

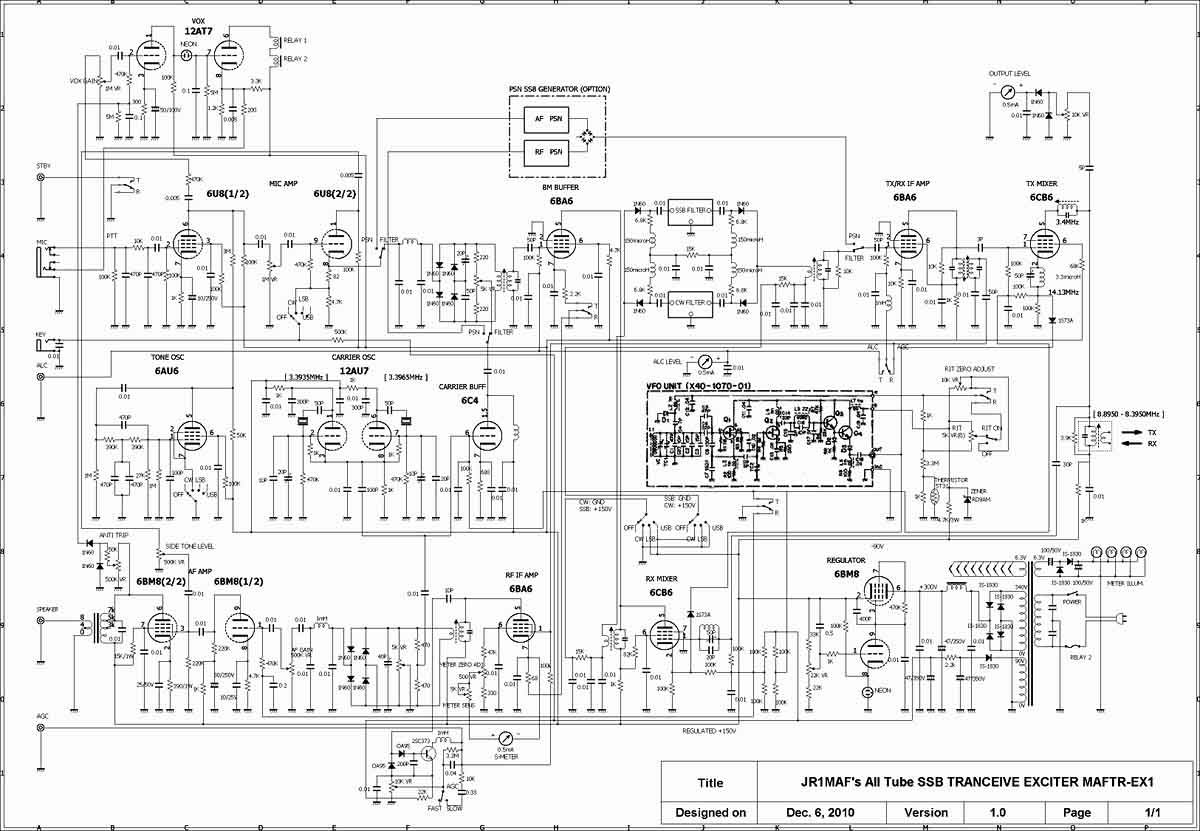

前ページで検討したブロック・ダイアグラムに従い、さっそく具体的な回路図の検討に入りました。

本機はTRIOのTS-510の周波数関係を採用し、要となるクリスタルフィルターやVFOダイアル・メカ等が必要な事から、例によってヤフー・オークションで、いにしえのトリオTS-510(100W機)とPS-510(電源内蔵スピーカー)のジャンクを11K円で入手しました。

従って回路もTS-510の回路がベースになります。 特殊なIFTなどがそのまま活用できる等のメリットが生かせるからです。 これにより製作は大変楽になるはずです。

これが、とりあえず完成させた本機の回路図です。 あくまでも「着工時」の図面なので、製作の過程で変更が加えられて行くと思います。(最終回路図は、当機が完成した段階で、最終版として掲載することとします)

新品で購入した手持ちもあるので、ここは是非7360を使った平衡変調回路で行こうと思っていましたが、意外と回路が複雑で、ダイオードを使ったリンク回路式の方が単純で簡単であるだけでなく、受信の検波回路との可逆性も明快で気に入ってしまい、ダイオード式を採用しました。

新品で購入した手持ちもあるので、ここは是非7360を使った平衡変調回路で行こうと思っていましたが、意外と回路が複雑で、ダイオードを使ったリンク回路式の方が単純で簡単であるだけでなく、受信の検波回路との可逆性も明快で気に入ってしまい、ダイオード式を採用しました。

オプション(要は後で製作すると言う事)でPSNのジェネレーターを組み込み、フィルター式と切替使用ができるようにしました。

オプション(要は後で製作すると言う事)でPSNのジェネレーターを組み込み、フィルター式と切替使用ができるようにしました。

VFOはダイアルメカと共に、TRIOのTS-510のVFOユニットをそのまま利用しました。

VFOはダイアルメカと共に、TRIOのTS-510のVFOユニットをそのまま利用しました。

CW回路については、モニター用にどのみちサイドトーン・オシレーターが必要なんだし、専用クリスタルを使ったキャリアー式ではなく、低周波トーンをマイク回路に入れ、マイクアンプの球をバイアス・ブロッキングでキーイングする方式を採用しました。

CW回路については、モニター用にどのみちサイドトーン・オシレーターが必要なんだし、専用クリスタルを使ったキャリアー式ではなく、低周波トーンをマイク回路に入れ、マイクアンプの球をバイアス・ブロッキングでキーイングする方式を採用しました。

以前に製作した受信機ではフィルターの切替にリレーを使いましたが、本機ではSSBのリグらしく?ダイオード・スイッチを採用しました。

以前に製作した受信機ではフィルターの切替にリレーを使いましたが、本機ではSSBのリグらしく?ダイオード・スイッチを採用しました。

以前に製作した受信機では、AGCの利きが不十分で、受信信号の大きな強弱に、オーディオ出力の調整が追従できていなかったので非常にワッチしずらい想いをしたので、本機では増幅型AGCを採用しました。 トランジスタ1石のアンプを付加したのですが、別途作成するHFオールバンド・トランスバーター(MAFTV-88A)に採用する増幅型ALCにも定石としてトランジスタ1石のアンプを組み込む事になるので、ここはあえて真空管にこだわらずにトランジスタとしました。

以前に製作した受信機では、AGCの利きが不十分で、受信信号の大きな強弱に、オーディオ出力の調整が追従できていなかったので非常にワッチしずらい想いをしたので、本機では増幅型AGCを採用しました。 トランジスタ1石のアンプを付加したのですが、別途作成するHFオールバンド・トランスバーター(MAFTV-88A)に採用する増幅型ALCにも定石としてトランジスタ1石のアンプを組み込む事になるので、ここはあえて真空管にこだわらずにトランジスタとしました。

当局はSSBでVOXを使うことは絶対にしませんが、CW時にはVOXで自動スタンバイしてくれないとこれは大変不便ですので、VOX回路を組込みました。

当局はSSBでVOXを使うことは絶対にしませんが、CW時にはVOXで自動スタンバイしてくれないとこれは大変不便ですので、VOX回路を組込みました。

SSBの増幅には電源電圧の安定が極めて大切なので、(特に真空管の場合動作点がAB1からC級の方向へふらつくことになり、歪みやスプラッターに直結)6BM8を使い、電源はすべて150Vの安定化電源でまかなう事としました。 TS-510も低圧電源にこの6BM8を使った定電圧回路を採用していますが、、特に本機はパワーを扱わないのでエキサイター部をこれで十分に安定してまかなう事ができます。

SSBの増幅には電源電圧の安定が極めて大切なので、(特に真空管の場合動作点がAB1からC級の方向へふらつくことになり、歪みやスプラッターに直結)6BM8を使い、電源はすべて150Vの安定化電源でまかなう事としました。 TS-510も低圧電源にこの6BM8を使った定電圧回路を採用していますが、、特に本機はパワーを扱わないのでエキサイター部をこれで十分に安定してまかなう事ができます。

当局はもともとマルチメーターと言う物が大嫌いなんですが、ここはエキサイター専用機とあって、スペースには十分余裕があるので、RF出力、ALCレベル、Sメーターなど、すべて専用メーターを個別に設置する事にしました。 (特にALCとRF出力が同時にモニターできない、市販のトランシーバー、送信機には非常に不快な思いをして来ました)

当局はもともとマルチメーターと言う物が大嫌いなんですが、ここはエキサイター専用機とあって、スペースには十分余裕があるので、RF出力、ALCレベル、Sメーターなど、すべて専用メーターを個別に設置する事にしました。 (特にALCとRF出力が同時にモニターできない、市販のトランシーバー、送信機には非常に不快な思いをして来ました)

それでは最初から順を追って製作過程をご紹介して行きます。

検索エンジン等

から直接このページをヒットされた場合は Top PageよりアクセスするとMAFNETの全てのペ

ージがご覧になれます

検索エンジン等

から直接このページをヒットされた場合は Top PageよりアクセスするとMAFNETの全てのペ

ージがご覧になれます