| No.311: フランスの事故調査局が原因は「パイロットの操縦の判断ミス」との報告書を公表/エールフランス機のブラジル沖墜落事故 |

2009年エールフランス447便A330-200機の墜落事故の事故機に装備されてたブラックボックスが 回収されて、解析作業が始まるというニュースを、私は5月4日付けで当掲示板に書き込みましたが、その原因 についてフランスの事故調査局は7月29日、パイロットの操縦の判断ミスが主な原因であったとする、中間の 事故調査報告書を公表しました。 私は事故原因が「パイロットの判断ミス」とされて、明らかにされた事に意義を感じるとともに、ピトー管の氷 結から始まり、そこからたったの3分30秒で墜落に至ったとされたことに、高高度巡航飛行時の「あっ」と言 う間の事故の恐ろしさを認識させられました。 以下はフランスのテレビ局のF2(フランスドゥー)が放送した事故調査報告書公表のニュースのアナウンス を、そのまま文字化して再現したものです(NHKBS1で7月30日放送)。 エールフランス機がブラジル沖に墜落した事故から約2年を経て、事故調査分析局は注目の調査報告書を公表し ました。これにより228人の犠牲者を出した事故について、パイロットの対応や事故の具体的状況等が明らか になりました。 報告書は一連の機能不全を指摘しています。パイロットは正しい判断を下せませんでしたが、それはナビゲーシ ョンシステムが機能不全に陥(おちい)っていたからでした。 ブラックボックスに記録されていた数千ものパラメーターを元に、ようやく事故の真相が明らかになりました。 117ページの調査報告書では事故の経緯が秒単位で詳細に記されています。 午前2時10分大西洋上を飛行中の機体は小さな乱気流に入りました。ここで最初の不具合が起きます。速度計 であるピトー管が氷に覆われてしまいます。数秒後コクピットでは自動操縦が解除されました。二度ほど失速を 知らせる警報が鳴ります。 「速度が落ちている」と、操縦士の一人が言いました。非常時の手順に従い操縦士達は機体を補正しようとしま すが、5度の角度ではなく、何故か10度の角度で補正してしまいます。 この時点での操縦士の判断は正しかったのでしょうか?分析局の局長です。「判断が正しければ、失速状態には なっていなかったはずです。」失速状態は避けられ得たのでしょうか?「そうです。」 2時11分、警告を受けて機長はコクピットに入りました。失速の警報は一旦止まります。副操縦士が「意味の ある情報が全く無い。」と、言います。事故調査分析局によれば、乗務員達はこの時点で、機体が失速しつつあ ることを正しく認識しなかったとしています。 専門家です。「失速の警報を聞いた操縦士は、速度を増す為に降下しようとしたでしょう。ですがその際計器類 の情報が十分ではなかったのです。降下の速度が速すぎると感じた操縦士は、その姿勢の立て直しを計ろうとし て操縦桿を引いたのです。これは正しい手順ではなかったのですが、彼らにとってはそうすべき理由があったの でしょう。」 エールフランスの責任者によれば、「失速の警報が鳴ったことでコクピットでは状況が理解不能になったのだろ う。」と、言います。エールフランスの本部長です。「状況は理解出来ていなかったのでしょう。警報が鳴った と思ったら止まり、又鳴ったので、どうなったのかが分からなくなったのだと思います。操縦士は、一旦下降さ せようとするなかでそうなったのです。」 2時14分、エアバスA330型機は洋上に墜落します。墜落まで3分30秒でした。228人の乗客は、墜落 の危険を知らされることもありませんでした。 一部の遺族はその点を重要と考えています。「説明によれば、誰も何も分からないまま亡くなったという事で す。私としては苦しまずに済んだというということで、心情的にほっとしています。大事な人が2人も乗ってい ましたので、その話を聞いて幸いだったと思いました。」 事故調査分析局は、特に責任の所在を明らかにはしていません。今後は刑事裁判の調査が入り、これは数年を要 するものと見られ、エールフランスとエアバスが起訴されることになりそうです。

| No.308: ボーイングの労使対立/今のエアバスとの競争状況ではその様なゴタゴタは許されない |

パリ航空ショーの期間中(6月16~24日)に示された、ボーイングとエアバスの受注競争力(受注数)の格 差は目を覆いたくなるものがありました。ボーイングはB737を87機、B747を19機、B767を1機 、B777を27機、B787を4機、合計138機を受注したと発表しました。 一方エアバスはA320neoを667機、A320neoを除くA320を34機、A330を11機、A350X WBを6機、A380を12機として、合計730機を受注し、ボーイングを5倍以上の圧倒的大差で引き離し て受注競争に勝利しています。今後さらにアメリカの大手航空3社(アメリカン、デルタ、ユナイテッド)に大 量のA320neoを売りこむ作戦を続けているとのことです。 150席クラス(B787&A320)では87機対701機と、その差は8倍と更に大きく、ボーイングに取 っては絶望的とも言える差に開いてしまっています。受注の中味を見てみると、大きかったのは、何と言っても エアアジアのA320neoの300機発注(正式200機オプション100機)があったことです。 ここで私が残念に感じるのは、何故これだけの大差が生じたのかを分析・説明する報道が、専門誌を含めて見当 たらないことです。もうひとつはこれだけの差を付けられていながら、ボーイングから危機感が伝わって来ない ことです。1航空ファンに過ぎない私でもはっきり言えることは、ボーイングはA320neoを性能で上回る新 型機の開発計画を打ち出して、航空会社にアピールすることが早急に求められているということでしょう。 ところが、いよいよB787の引き渡しが迫り、ANAやJALが具体的な就航計画を発表してるタイミング で、ボーイング社内の労使対立が表面化して、787の開発・量産計画が3年間の遅延に続く遅延を経て、また もや試練に直面してるというのですから、一体誰がボーイングを引っ張っていて責任は誰に在るのかと問いたく なります。 B787の受注は835機あり、生産はワシントン州エバレットの主力工場だけでは捌き切れないと考えたボー イングはサウスカロライナ州の港町チャールストンに787専用の第2工場を今月中に稼働させる為に、600 億円を投じて建設と生産の準備を進めて来ました。新工場では3800人の従業員を雇い入れる計画で、研修施 設では昼夜2交代制での新人教育をこれまで続けて来たのです。 ところがエバレットの主力工場の労働組合がチャールストンの第2工場での787の生産に異議を唱えて、第2 工場での生産に暗雲が立ち込めているというから驚きです。 政府系の米労働関係評議会(NLRB)が「第2工場での生産は違法で、ワシントン州で造るべきだ」との判断 を下したそうです。問題になったのは、ボーイング幹部が米紙の取材に、「主力工場で頻発するストライキを避 けるためサウスカロライナ州を選んだ」との発言だそうです。「ストライキは組合の権利。報復として他州に生 産を移すのは違法」というのが労組の主張です。 一見して尤(もっと)もに聞こえる主張ですが、しかしながら、ボーイングが今置かれている状況から考えて、 そんなゴタゴタを演じてる場合じゃないだろうと、私は言いたいのです。写真はボーイングのチャールストン工 場です。

| No.305: 三菱航空機が香港のANIグループホールディングスとMRJ5機の覚書締結/小口の発注の獲得はこれからの必須課題 |

とうとう香港のANIグループホールディングスと5機購入の覚書締結が発表されたMRJ。機数は少ないがA NA(15機、OP10機)、トランス・ステーツ航空(50機、OP50機)に次いでの3社目の顧客獲得は 、MRJを巡る状況に十分なインパクトを与えたと思います。 国策のプロジェクトではあっても、今まで主に米国民間機の下請け生産や、同じく米国軍用機のライセンス生産 で育ってきた日本を代表する航空機メーカー三菱が、海外のマーケットを狙って独自にスタートさせたジェット 旅客機プロジェクトに、どれだけの航空会社が発注を出すか不安の大きい船出でしたが、昨年6月、衝撃のトラ ンス・ステーツ航空(TSA)の大型発注表明以降の動きが見られなかった状況で、5機という少数とは言え、 このANIの表明はMRJプロジェクトの前進を感じさせてくれるものとなりました。 ジェット旅客機の生産やアフターサービスで実績が無く、実機が完成しておらず、ましてや初飛行や就航も無い 時点のMRJであってみれば、オプションを含めて130機の受注は上出来と言えるのではないですか。TSA の様な大型発注も欲しいけど、これからは、今回のANIの様な小口の発注を多く取れるような方向にも、注力 して行く必要があるのではないでしょうか。 と言うのも、ANIの発注はMRJに対する1つの評価であり、そういう意味で、TSAのMRJに対する評価 と同等の価値を持ってます。小口の発注でも数多くあれば、世界のMRJに対する評価は次第に高まって行きま す。 ANI発注の5機は多島国家インドネシアの島嶼間で運行される予定だそうですが、TSA発注のMRJはアメ リカ大陸内のリージョナル路線用でしょうから、両社で導入予定のMRJは、対照的な運行スタイルで供される ことになりますね。 私がここでどうしても言いたいのは、黒字に転換したJALグループも、早くMRJ導入を決めて、国策に協力 して欲しいということです。将来、現在運用中のエンブラエル170と入れ替えながら、JALのこのクラスの 機体はMRJ1本に絞って行って欲しいのです。そうなれば、航空機マニアだけでなく国民全体でも、成田・ボ ストン線をB787で新設というニュースに次いで、JALの評価を高めることになること請け合いです。 最終的にはボーイングやエアバスクラスと競争出来る航空機メーカーが、日本で育って欲しいというのが私の希 望であり夢ですが、その一歩としてMRJの成功が必須であり、MRJの失敗なんて考えたくあリません。 ライバルのロシアのスホーイ・スーパージェット(SSJ)100は、アエロフロート・ロシア航空が今月から 定期便の運航を開始してますし、中国のARJ21-700「翔鳳」は中国国内だけで数百機以上の注文を受け ているとされ、計画は遅れているものの今年の末の引き渡し開始を目指している様です。エンジンはSSJは露 仏共同開発、ARJ21は米GE製で、搭載機器は米欧製が多く採用されて、信頼性の高さを謳っている様で す。 ですが正直言って私はロシアや中国製の飛行機には出来れば乗りたくありませんが、飛行機ファンの私だけでな く、一般の人も多かれ少なかれ同じ気持ちを持ってると思います。技術の優劣はともかくとして、世の中の人々 が持つ信頼感がブランド力そのもので、ロシアや中国製の航空機のブランド力は、その意味では、世界ではまだ まだ一段劣ると考えられます。 しかしながら良い物なら世界から部品や機器を集めて組み込むことを厭(いと)わず、中国などは大胆にもコピ ーの航空機を純国産としてしゃにむに開発を進める手法は侮れないものがあり、いずれ日本の競争相手として台 頭して来るのは必定です。 ですから航空機開発は(確実な)スピードが命で、ボーイングがB787の開発に手こずり3年も遅れた為に、 現状ではB787が約800機、A350XWBが約500機という受注状況ですが、B787の開発遅れが無 かったら、1000機対300機といったもっと差が開いていてもおかしくなかったと思われるのです。 そうした意味で、MRJはライバル機との競争に打ち勝つために、初飛行は2012年第2四半期、初号機の納 入は2014年の第1四半期という今あるスケジュールを守って、確実な開発を進めて欲しいのです。

| No.300: JALが成田・ボストン線を「アジアとボストンを結ぶ初めての直行便」を謳って来年4月に開設/JAL発注のB787が就航予定 |

JALが「成田・ボストン線をボーイング787で開設」というニュースは、路線縮小の話題ばかりのJALに とっては破綻後の前進を感じさせてくれる明るい話題で、ようやく一歩前進したという印象です。史上初成田発 ボストン直行便開設+B787は、話題性と目新しさがあり、成功すればJAL国際線の流れを変えてくれそう なインパクトを感じます。 発表されたJALのプレスリリース(PS)によると来年4月22日より開設とあります。このボストン線の開 設ではワンワールドで協力体制を築いているアメリカン航空(AA)との共同事業と位置付けられていて、おそ らく、日本とアメリカの路線網の展開を、2社共同で進めて行こうというところから発しているんだと思いま す。 何しろこのボストン線はJALのPSでは、「アジアとボストンを結ぶ初めての直行便」と謳われてますから、 この路線に賭ける意気込みが伝わって来ます。現在JALとAAは北米路線は合わせて6路線ですが、新たにボ ストン線が加わることになりました。その新設の機材がB787ということは、来年の4月迄にB787がJA Lに引き渡されるという事がはっきりしたという意味ですから、大幅にスケジュールが遅れてエアバス350X WDに追い上げられているボーイングの787事業に取っても意義のあることだと言えます。 余談ですが、私はこのB787の主翼の反り上がったラインが好きですね。この主翼は、先端に行くに従って幅 が窄(すぼ)まって行って、角度を増しながら、最後は鋭角に切り落とされた様な先端の形も新鮮に感じるの で、トータルで主翼は機械というより、羽ばたく生き物の一部であるかのような印象を受けます。全体に同じ形 のB767と比べて、大きな違いはこの主翼の形にあるのではないですか。 このボストン線の新設には、既存のデイリーで運行されてるNY線の増便での対応を考えた方が良いのではとの 意見もあったようですが、私は「アジアとボストンを結ぶ初めての直行便」という発信力と、AAとの共同の事 業力強化を考えたら、このJALの選択が正解であったと思えます。 更にJALは、ボストンをハブとするジェットブルー航空との「提携協議を開始する」としていて、アメリカ北 東部のニューイングランドで高いジェットブルーのブランド力を取り込めたら、路線価値をより一層高められる のではないでしょうか。 私見ですが、私には日本人がアメリカ東部を旅行するならその起点はボストンにするのが良いように思えます。 JALのPSのボストン解説には「中世ヨーロッパを彷彿とさせる街並み、・・・歴史的建造物、アメリカ建国の 歴史を彩る見どころ」が豊富と有りますが、また「アメリカ最古の大学、世界最高峰としても名高いハーバード 大学をはじめ、世界有数の研究機関でもあるマサチューセッツ工科大学など、高水準の教育を擁する上級大学が 集結」していて、現代アメリカの国力の源泉である、知力を備えた人材を育てる都市の雰囲気を感じられるのは とても興味深くないですか。NYへ行くのはボストンを観てからにした方が、アメリカの大都市NYを、より深 く感じられる気がするのですが、どうでしょう。

| No.297: ソラシドエア(Solaseed Air)が7月1日から/スカイネットアジア航空(SNA)がコーポレートアイデンティティでイメージ一新 |

このパステルカラー(パステルに使われるような中間色。原色≪赤・青・黄・緑等≫のような明確な色合いでは なく、桜色や藤色のように白色が混ざったような淡い色彩をさす=wikipediaから)の機体塗装は新鮮に感じま す。スカイネットアジア航空の、幼児の落書きに似た原色のごちゃごちゃとした塗装と比べたら、イメージアッ プの効果は大きそうです。特に女性に受けそうな色調と「ソラシドエア(Solaseed Air)」という名前の語感か ら来る、音楽を連想させるネーミングも良いんじゃないですか。 スカイネットアジア航空(本社:宮崎市)が本格的なコーポレートアイデンティティ(Corporate Identity 略 称:CI)を取り入れて、イメージの刷新に乗り出しましたね。Sola(空)Seed(種)の種は「新しい命・・・ 等々」の思いを込めてるそうですが、多少当てつけっぽい感じですが、これからの会社の在り方次第で、利用者 にも馴染んで行けば良いと思います。 黄緑2色の新ロゴは、「人と人が向き合う時、笑顔が生まれる」をイメージしたものなんだそうですが、悪いけ どデフォルメが過ぎてて、そんな思いはあまり伝わって来ませんね。そういう意味なら、私はもっと工夫が欲し かったと思います(ロシア「s7」の機体の人型シルエットの方が訴求力を感じます)。 このロゴの特徴は、主に曲線をイメージして創られてるってとこじゃないですか。最新のカッチカチの「JA L」文字と対照的ですね。「人と人」マークはNTT(亀倉雄策作品のダイナミックループ)とかトヨタ(但し TOYOTAの文字は直線)と同じで、直線を排した、トレンドのマークの形と言えるかも知れません。 唯機体の塗装で言えば、JALにしても、コンチネンタルと一緒になったユナイテッドにしても、今まであった デザインパーツをそのまま切り貼りしたような、素人にもデザイン出来そうな塗装の2連発に比べたら、新鮮さ はかなりあると思います。 外見は良いものが出来たんですから、問題は「人と人が向き合う時、笑顔が生まれる」という、人を笑顔で結び つけようとするロゴイメージを、サービスの中にどう組み込んで表現して行くかにあると思います。まあむし ろ、肝心なのはその部分ですね。また次も利用したくなるような飛行機のサービスを追求して欲しいです。 6月と10月に、リース機(AWASからリース)ですが、B737-800の新造機を導入するそうですか ら、新しい航空会社のイメージをアピールするには絶好の機会です。しかもこの新造の737は、787の開発 で取り入れられた室内インテリアのBSI(Boeing Sky Interior)を取り入れた最新モデルだそうですから、 話題性は十分です。

| No.294: ついに大西洋の深海に沈んだブラックボックスを回収/2009年エールフランス447便A330-200機の墜落事故 |

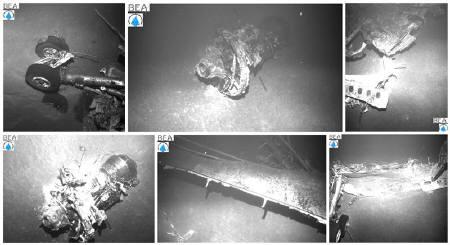

先ほどのNHKBSの仏F2の報道番組で、昨日の、エールフランス447便A330-200機の墜落事故の ブラックボックス(BB)であるフライトレコーダー(FDR)の発見に続いて、ボイスレコーダー(CVR) も発見されて、今月中には解析されるというニュースが流されました。私は墜落機のFDRの発見・回収には本 当に驚いたのですが、CVRも発見されないと原因解明は危ういと思ってたので、正直言って一安心しました。 フライトレコーダーは飛行記録装置(FDR flight data recorder)で、飛行データーを記録した装置のこと で、ボイスレコーダーは操縦室音声記録装置(CVR cockpit voice recorder)で、操縦席のすべての音声を記 録した装置のことです。 私は昨日はこのニュースに引きつけられて、2年前の2009年6月30日に大西洋上で墜落し、228人が犠 牲になったこの悲惨な事故に思いを馳せていました。それは一つには、大西洋の水深4500mと言われる深海 に沈んだこの事故機のBBが回収されることなど思いもよらず、この事故の原因は永遠に謎のままで終わると当 時思い込んだまま、忘れ掛けていた約2年後の今になって、「BBの回収に成功」というニュースは驚きであり 意外でもありました。 またこの事は、フランス政府やエールフランス(そして多分エアバス社も)の、この事故の原因究明に賭ける 並々ならぬ熱意を表しているのではないかと、感心してしまったのです。 そしてもう一つは、今まで謎だったこの不可解な事故の真の原因が、いよいよ明らかになるかも知れないとい う、原因解明への期待を持ちました。 エールフランス447便墜落事故は、リオデジャネイロのアントニオ・カルロス・ジョビン国際空港をパリのシ ャルル・ド・ゴール国際空港に向けて発った、エールフランスA330-200機が、大西洋上空を飛行中に墜 落した事故で、原因については当時憶測でいくつか挙げられていました。 同機はグリニッジ標準時間の6月1日2時14分ごろに「乱気流に巻き込まれた」との最後の交信を行なった後 消息を絶ちましたが、①その際に機内の与圧が低下したとパイロットが示唆した。②その後、電気系統の異常を 知らせる自動メッセージが発せられた。③当時の航路上では落雷を伴う乱気流が発生していた。また、④同時間 帯に現場付近を飛行していたTAM航空やエア・コメットの乗客・乗務員から「炎に包まれたもの」「強烈な閃 光」を機内から目撃した、等の情報があったと報じられました。 その結果墜落の原因は、①落雷が発生し電気系統が故障したのではないかという説。これに関連して気象上の問 題を引き金に、複数の障害が連鎖して操縦を困難にした可能性があると指摘する航空関係者もいました。又②乱 気流に入る際の速度を誤ったのではないかという説。更に③エールフランスがエアバス社に勧告されていた速度 計の交換を行わなかったためではないかという説も浮上しましたが、いずれも憶測でしかなく、確たる証拠が見 つからぬまま真相究明は暗礁に乗り上げたままだったのです。 この事故を私が注目した理由は、高高度を巡航していた最新型の旅客機が墜落した事にありました。離着陸時や その前後でなく、飛行機にとって最も安定した、逆に言えば危険からは遠い状態にあった旅客機が、何故墜落し てしまったのかという点でした。 仏航空機事故調査機関BEAによると、装置は5月1日朝、現場周辺を捜索していた遠隔操作の潜水艇が位置を 確認し、約6時間後に引き上げられました。今回の仏当局よる探索は、2010年5月に失敗して以降4回目に 当たるもので、今年の2月に始められたようです。 フランスはタイタニックの潜水調査を行った経験もあって、海底探査に関しては世界トップクラスの技術を持っ ているとされ、ブラックボックスの発見・回収には「国の威信がかかっている」との構えで臨んだようです。2 年越しの執念が実った形になりました。 今回の捜索作業は4月26日に始まり、その翌日には潜水艇がブラックボックスの収納容器を見つけていたそう です。専門家の間では、装置が海底に長期間放置された結果劣化した可能性を指摘する声もあるそうですがが、 BEAの報道担当者は、情報を引き出すことは可能との見方を示しているそうです。 発見時の海底のFDRの映像が公表されてますが、TVや新聞のニュースで使われた写真では、本体は見たとこ ろ銀塩フィルムを大きくした様な形で「honeywell FLIGHT RECORDER」という文字と、その回りをオレンジ色の 帯がペイントされていて、これが意外にも欧州製でなく、米国ハネウェル社製だということが分かります。 AF447便墜落現場のGoogle Earthポインター情報は「4° 0'18.00"N,29°59'24.00"W」または、「4.005, - 29.99」で、いずれも墜落位置を示せますが、比較出来る物の無い一面の海上なので、南米大陸の東部との位置 関係を見ることによって、初めて位置を実感し得るということになります。

| No.293: 藤野道格ホンダ航空機社長/「ホンダジェット」について「週刊東洋経済」2008年9月20日号に投稿 |

*藤野道格(ホンダ・エアクラフト・カンパニー社長)/保守的な航空機の世界 ホンダだったら変えられる* 組み立て上がったホンダジェットが格納庫から出てきたときには、みんなウワーッと言ったし、自分でも鳥肌が っ立った。タクシーウェー(誘導路)に出ると、耳につけた無線イヤホンから、着陸してくるエアラインのパイ ロットと管制官との会話が聞こえてくる。「あれは何だ?すごいキレイな飛行機だ、俺も欲しい!」とか。一週 間で、飛行場スタッフの間で「ヘッドターナー(見返り美人)」というあだ名がついた。 ビジネスジェットを単なるツールのように思っている人が多いが、ホンダジェットは所有欲を満たすような飛行 機にしたいと思った。実際に操縦するとレスポンスがすごくよい。例えて言うなら、セスナ社のサイテーション は大衆車。それなりによい。加速もハンドリングもまあまあ。でも、ホンダジェットの加速とエルロン(補助 翼)の効きなどは、もうスポーツカー。最高速度も上昇率もぜんぜん違う。コクピットも人間工学的に設計して いるので、高級車という印象です。 燃費の点で言えば、ベリーライトジェットクラスだが、性能やスピードは一つ上のライトジェット並みで、キャ ビンはむしろ広い。アコードの室内サイズで燃費は軽自動車、という感じだろうか。僕個人としては‘アドバン スト・ライトジェット’と呼びたい。値段も両方を取り込めるよう二つのちょうど間くらいだ。 ☆ 「セクシー」だけじゃない 僕らが生み出した形 ☆ 1992年の初号機は実験機の範囲を超えるものではなく、社内的にも航空機事業のプライオリティに疑問符が つき始めた。周囲も一人また一人と減っていき、もうダメかという時期もあった。が、せっかくここまで続けて きた。「もう1回だけやってみたい」と当時の山本信彦社長に見せたコンセプトが、今のホンダジェットの土台 になっている。米国の航空機業界や航空システムが抱える問題点を改善するようなものを造れば、チャンスはあ ると感じていた。 最大の特徴である主翼の上のエンジンもそう。米国のビジネスジェットはクルマと同じで、とにかく運行コスト が高い。それを下げるには機体を小さくするのがいちばんなのだが、他機のようにエンジンが胴体に付いた状態 だと、構造的には機体を小さくする分キャビンも小さくなってしまう。それで、主翼の上にエンジンをつけよう と考えついた。 一般的に主翼の上に何か置くと揚力が落ち、空気抵抗が増すので無理と言われていた。ただ、僕たちは研究と実 験を繰り返し、逆に空気抵抗が下がるベストポジションを見つけた。今では、抵抗が低いうえに格好も先進的な 感じということで、むしろプラス要素になっている。 ここがいちばん怖い部分だった。シミュレーションでは大丈夫と思っていても、計算というものは100%では ない。ボーイング社で行った試験の結果が出るまでは不安だった。ボ社の人たちも最初は、ホンダは何もわかっ ていないから、あんなことをして、とバカにしてた。それが結果が出たら「ベリー・スマート」と。あれは面白 かった(笑)。 自然層流設計もホンダジェットの特徴だ。ノーズ(機首)は独特の形だが、機体の回りで空気が乱れずに、複数 の層を成しつつ表面を滑っていく。空気抵抗が減少するように計算した結果ああなった。実は、元のイメージは フェラガモのハイヒール。旅先で見て「ああ、きれいだな。これなんだな」と思った。 主翼も自然層流翼。翼に細かい穴を開けて空気を吸い込ませたりして層流をつくる例はあるが、虫や砂が付いて 穴がふさがったとき、失速して事故につながるおそれが大きい。ところが、ホンダジェットの翼は形状の工夫だ けで空気が後端までスムーズに流れていく、NASA(米国立航空宇宙局)の最新の層流翼より7%くらい性能 がいい。多分、世界トップになっていると思う。 翼端に付けたウイングレットは普通より大きくして抵抗を下げながら、主翼の中の燃料面積を稼いでいる。他機 だと、ウイングレットはないか、あっても「セクシーに見える」と見栄えだけで付いている。僕らのはちゃんと した理由がある。ちょっと潰れたような形のテール(翼尾)や、パイロットがどう頭を動かしても5インチの空 間ができるように膨らませた頭部とか、ホンダジェットのカーブにはすべてに意味がある。 ☆ 信頼性や新デザイン 顧客は「もっと」を求めてる ☆ 実はみんな、既存のビジネスジェットに不満を持っている。部品の信頼性や室内騒音、操縦性など。だから、 「ホンダだったらウィチタを変えてくれるだろう」と僕たちは言われた(カンザス州ウィチタには大手航空機メ ーカーが数多く集積。老舗メーカー群の代名詞でもある)。 クルマの世界では、顧客の要求はすぐ商品に反映させる。問題が起きたらすぐ解決する。ところが飛行機といっ たら、60年代に設計されたものを使い続けている。それがいちばんリスクが少ないから。機首にしても、みな 円筒がすぼまった同じ顔をしている。これも60年代にセスナがサイテーションを設計したときに疲労や強度テ ストでOKが出たデザインです。でも、顧客はもっと新しいもの、もっと信頼性のあるもの、もっと新しいデザ インを求めている。 ホンダへの期待は、4輪、2輪、汎用事業が草の根で培った信頼感があるから。ホンダジェットは確かに性能が いいが、ホンダのスタンプが押してあるものなら品質もサービスもいいだろう、とよく言われる。 飛行機業界ほど保守的な業界はないが、これはある意味仕方ない。会社の規模に対して飛行機の開発費比率が非 常に高いんです。大型ジェット機1機で6000億~7000億円、小型機でも200億~300億円かかる。 万が一失敗したら会社が傾く可能性があるから、担当者はリスクを冒せない。その点、ホンダは失敗を恐れない 社風があり、R&Dに対する許容度が他社より大きい。 アメリカの記者によく「自動車会社が飛行機などやると効率が悪くて業績に響くのではないか」と聞かれる。そ んなときは必ずこう答える。「なら、クルマだけやっているGM(ゼネラル・モータース)の業績はもっといい はずだ」と。10年、20年の単位で見ている会社のほうが強い。 一つの商品で会社が一生成り立つということは絶対にない。つねに競争力のある機体を出していかないといけな い。もっと長距離を飛びたいという人もいるので、そういうものは検討しているし、個人的には、もう一つプラ ットホームとなる機体を造りたい。その派生型を出していけば会社も伸びていけるのではないか。ボーイングの 747と737のような感じですね。(談)

| No.290: 日米合作の津波被災からの仙台空港復旧作戦/4月13日再開しJALとANAの1日6往復の羽田・伊丹便が運航スタート |

震災から約一カ月立った4月13日、仙台空港が再開し、JALが羽田1往復、伊丹2往復、ANAが羽田3往 復の運航を開始して、部分的にせよ本来の空港機能を回復した様です。両社とも運航は20日までを予定してい て、その後は状況をみて判断するとしてます。 3月11日に津波に襲われた仙台空港は機能を完全に回復した訳ではなく、機能の一部しか復旧しておらず、利 用は日の出から日没までに限られますが、仙台空港にエアラインの離着陸という日常の姿が戻ったことは明るい ニュースで、震災復興を力強く後押しする出来事であると思います。 津波直撃後の仙台空港の180度パノラマ写真/ http://photo.sankei.jp.msn.com/panorama/data/2011/0317sendai-a/0317sendai-a/ 仙台空港のターミナルビルは、震災前国内線の到着ロビーだった場所に、航空会社のカウンターや荷物をチェッ クする保安検査場などをまとめて設置しましたが、それ以外の場所は扉のガラスが割れたままで、壁や床には今 も泥や津波の痕が残ったままです。 また、水没した電源設備の復旧に時間がかかるため、当面、ディーゼル発電機で電力を賄うことから、空港が利 用できるのは日中に限られ、レストランや売店も営業は無しですが、ことし9月までには国際線も含め通常どお りの運航の再開を目指すとしています。 私は震災直後の3月12日に、「この(仙台空港の津波被災の)状況だと津波がおさまっても航空機の運行再開 にはかなりの時間が掛りそうです。」と、こちらの掲示板に書き込みましたが、当時空港はがれきだらけで、国 土交通省仙台空港事務所の大坪守所長も、「空港全域が水没し、復旧のめどが全く立っていない」と語っていた んです。復旧は早くても秋以降、被害状況によってはさらにずれ込む見込みと、報じられてました。 このスピード再開は、在日米軍の協力があったことが大きいことは歴然です。米軍は震災直後から、仙台空港を 救援物資の運搬拠点として利用しようという目的を持って、作戦を組み立てたんです。軍隊、取り分け米軍は第 二次大戦時の太平洋戦域での日本軍との戦闘で、島の上陸と占領、重機を使って軍用機の離着陸出来る飛行場の 整備を繰り返してきた経験が豊富ですから、戦闘で破壊された飛行場の整備と同じ要領で、津波で被災した空港 を再開させる作戦を取り組んだ訳です。 しかも震災の災害援助で、自分達が最も得意とする航空作戦で、救援物資の空輸と被災した空港の復活整備で民 間空路を出来るだけ短期間に回復させるという目標を定めた訳です。流石(さすが)にこの米軍の準軍事作戦の スピードは見事でした。 作業にあたる約250人の米兵はここを「キャンプ・センダイ」と呼び、米軍協力のシンボルとなりました。米 軍は横田基地や嘉手納基地などから兵士を集め、滑走路は、自衛隊、米軍、国交省が土砂やがれきの撤去を行っ た自衛隊員らとともに、フォークリフトなどの重機も持ち込んで、滑走路のがれきや津波で流されてきた乗用車 を撤去。 必死の作業でメーンの3000mのB滑走路のうち、航空機の離着陸に必要な約1500m部分を使用可能にし て、16日には米軍のC130輸送機が大震災後初めて着陸し、17日から航空機による救援物資輸送を開始し ました。その時点で、米軍などの協力によって、空港から国道4号までの道路は15日に復旧しており、運ばれ た物資は陸路で被災地へ輸送することが可能になったのです。 民間機の離着陸は再開出来ないが、米国内や、国内外のボランティア団体などから届いた物資を、1日平均11 機の輸送機で運んだんです。自衛隊の仙台空港現地調整所長の笠松誠1等陸佐は「米軍が早い時期に空港に重機 を持ち込んで整備してくれたことで、救援物資の拠点として活用できるようになった。」と語りました。 作戦前の仙台空港は、がれきや車両数百台が散乱、最大厚さ約60センチの汚泥に覆い尽くされており、戦闘兵 站(へいたん)連隊のジョン・シンプソン大尉(39)には「復旧まで3週間は必要」に見えたそうですが、滑 走路の全面確保を最優先させ、10日後の28日までに全長で使用可能になりました。 米空軍の大型輸送機C17も到着し、非常管制塔の運用開始とともに交通航空管制業務も31日に日本の航空当 局へ引き渡しました。現地で調整に当たる陸上自衛隊の笠松1佐は「ミラクルです」「自衛隊は被災者の近くに 行くべきだと、役割を分担した。大きな連携がうまくできた。日米安保を絵に描いたような作戦」と説明し、日 米合作の仙台空港復旧作戦は成功しました。 仙台空港、米軍協力の象徴に『キャンプ・センダイ』に250人/ http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20110405ddm002040068000c.html

| No.282: 昨日凄い地震が起きました/仙台空港(海抜5m以下)が津波に襲われて長期に使用不能になりそうな事態です |

凄い地震が起きましたね。昨日2011年3月11日午後2時46分頃、三陸沖(牡鹿半島の東南東、約130km付 近、深さ約24km)を震源とするマグニチュード8.8の巨大地震が発生しました(「平成23年(2011年)東北地 方太平洋沖地震」と呼んでるようです。英語名称は「The 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake 」)。東京に居る私は、今も(12日11時50分)時々余震の揺れを感じます。 犠牲者の数は行方不明者を入れて1000人に達してる様ですが、まだ被害は広がる様相なので、これからも増 え続ける恐れがあります。犠牲になった方々のご冥福をお祈り致します。 私は自宅付近の山の中を歩いていたんですが、歩きながらも揺れを感じたことと、揺れの波が大きくゆったりだ ったので、規模の大きな地震だと直感しました。(地震は沢山あっても、歩いている最中に足元から揺れが伝わ ってくる地震は滅多にありません)その時感じたのは、揺れ方が小刻みな「がたがた」という揺れで無く「ゆっ さゆっさ」といったゆったりした感じの揺れだったので、①震源は遠いこと、②規模が大きいということを予想 しました。 地震の起きた瞬間は山の中で、回りには誰一人居なかったのですが、回りの樹木が「わさわさ」と震えるように 揺れるし、地面が揺れるのが足元から伝わって来るし、地震の大きさを十分感じさせられる揺れでした。立って られなくはなかったのですが、歩き続けて転んだりしないように、念の為枯れ草の上に腰を降ろして様子を見て ました。 暫くして山道を後から歩いて来た一人の男性は、「(こんな揺れは)初めての経験」と驚いてましたが、私は1 964年の新潟地震で大きな揺れを体験してたので、驚きはこの男性ほどではなかったです。山の中の林を出て 回りの民家を見渡して見ても、何らかの壊れた様子は無かったので、揺れは大きかったけど破壊を伴うような揺 れでなかった事を確認出来ました。 震源の近い地震や震央の浅い地震は揺れの加速度が大きく破壊を伴い易いのですが、今回のように震源が東京か ら400km以上離れてると揺れは大きくとも加速度はそれ程ではない場合が多いです。(棚から物が落ちた り、立ってる物が倒れたりするのは震源が近い証拠だと思います) 今回の地震は太平洋プレートの沈み込みに伴う地震ですね。私は昔岩波新書で読んだ上田誠也著の「新しい地球 観」だったと思うんですが、その中に書かれてたプレートテクトニクス理論を知ってとても驚いた記憶がありま す。アフリカ大陸と南アメリカ大陸をくっつけるとピッタリ重なるという不思議を解明したあの理論です。 その当時単なる思いつきとされていた大陸移動説が、科学的な解明によって海洋底拡大説が証明されて、マント ル対流論を中心とする新しい地球観が構築される様を明らかにした、一種の啓蒙書ですね。「こんな事あるん だ!」と、驚き感動したことを覚えてます。 海洋底が日本列島の下に沈み込む際に生じる歪(ひず)みが、一気に解放される際のエネルギーが今回の地震を 引き起こしたと考えられる訳です。国土地理院は今回の地震で、宮城県石巻市・河北の全地球測位システム(G PS)観測点がほぼ東へ4メートル3.4センチ、下方へ69.9センチ移動したと発表したそうですが、水平 方向の移動幅は1994年の観測開始以来最大だそうです。おそらく太平洋プレートの沈み込む圧力で、東北地 方の陸地側が、西側に押され同時に上側に持ち上げられていたものが、その力が限界を超えて一気に解放された のではないでしょうか(逆断層型と言うそうです)。 政府の地震調査委員会(事務局・文部科学省)は11日夜、今回の大地震(マグニチュード=M8.8)の震源 域は岩手県沖から茨城県沖まで広範囲に連動しており、想定外だったとの見解を発表しましたが、グーグルアー スにある震源の分布図を観ると、震源は千葉県の銚子沖迄広がっていて、差し渡し約500kmの広い範囲に分 布してるのが分かります。 沢山の被害の中でも、特に福島原発の建屋内の中央制御室(第1原発)で、通常の1000倍の放射線量を観測 したと発表された、原子炉の放射能もれが心配です。 阿部勝征委員長(東大名誉教授)は記者会見で「東海、東南海、南海地震が連動する地震を超える超巨大地震が 東北沖で起きるとは想定していなかった」と述べました。今回の地震との類似性が指摘される貞観地震は、86 9(貞観11年7月)に発生しました。平安時代の歴史書「日本三代実録」には、津波で1000人の水死者が 出たとの記録がありますが、地震の規模はマグニチュード8.4と推定されてるので、今回の地震はそれを超え る規模です。 阿部委員長は「今回の地震はすごい地震で言葉も出ない。今回の地震は、この貞観地震の再来かもしれない。過 去1000年に1回に起きるかという巨大地震だ。・・・M8を超える地震は、これまで海外の話と思われてい たが、それが日本でも起きたということだ」と話しました。 さらに古村孝志・東京大地震研究所教授は、「この地震をきっかけに大きな内陸地震が起きる可能性がある」と 指摘してますが、言われる通りの地震が、長野県北部で起きてます。 下の写真は仙台空港を襲う津波の様子ですが、もうすぐ左下に見える、纏(まと)まって置かれてる支援車両や バスがこの津波に呑み込まれようとしてますが、この状況だと津波がおさまっても航空機の運行再開にはかなり の時間が掛りそうです。 メイルオンラインの「The big pictures: The moment Japan's cataclysmic tsunami engulfed a nation」記事 /http://www.dailymail.co.uk/news/article-1365318/Japan-earthquake-tsunami-The-moment-mother-nature -engulfed-nation.html

| No.279: カリブ海のリゾートのサン・マルタン島/「Jet blast」に身を曝(さら)す幸せ者の輩(やから)が多く見られます |

カリブ海のセント・マーチン島(英語)と言われてもピンときませんが、サン・マルタン島(仏語)と言われる と何か聞いたことがあったような、微(かす)かな記憶を感じます。(カリブ海の孤島というと何となく「ひょ っこり・ひょーたん島」を連想してしまいますが、仏語の「-タン」の響きがひょーたん島の「-たん」を連想さ せるから記憶を感じるのかも知れません) どちらの呼び名でも良いのでしょうが、取敢えずサン・マルタン島としておきますが、この島サン・マルタン島 は、カリブ海のリーワード諸島にある島で、面積88Km2の島の北側はフランス領、南側はオランダ領に分割され ているという、19世紀の植民地の争奪戦を思い起こさせる様な島です。北緯18度にあり、アジアでいうとフ ィリピンあたり、ハワイでは一番南のハワイ島の緯度あたりに位置してる、典型的な南国のリゾートの島です。 飛行機好きの私に取っては、この島の注目はプリンセス・ジュリアナ国際空港です。 プリンセス・ジュリアナ国際空港/ http://www.wikimapia.org/#lat=18.0408091&lon=-63.1098032&z=15&l=7&m=h&o=1 サン・マルタン島とプエルトリコ(とキューバ)の位置関係を示す地図です/ http://www.wikimapia.org/#lat=18.0100799&lon=-63.1054687&z=7&l=7&m=h&o=1 下の迫力ある写真を見て頂ければお分かり頂けると思いますが、ランディング寸前の仏のコルセールフライ航空 (CRL)の 巨大なB747-400の機体が圧(の)し掛かる様に周囲を圧していますね(B747に負けない 迫力のおばさんの表情も)。 滑走路の端とビーチが、直角にくっついていて、その間に道路があるといった配置ですから、写真の様に頭上ぎ りぎりを掠(かす)めての着陸となる訳です。エメラルドブルーのカリブ海に面するビーチ(マホ・ビーチ)の 上空を、ボーイング747やマクダネル・ダグラスMD-11クラスのワイドボディの大型旅客機が、滑走路端 のビーチ上空を20m~30m弱の高さで通過して着陸する光景は、私は知りませんでしたが、サン・マルタン 島の観光名所として大変有名なんだそうです。 「世界て?一番飛行機に近いセント・マーチン! Saint Martin」/ http://www.youtube.com/watch?v=LxcgyEe8hLU この映像を見ると細(こま)かいのから大きいのまで、数々の飛行機の着陸シーンも圧巻ですが、離陸の際の (特に大型機の)「Jet blast of departing and arriving aircraft」が「DANGER」ですよ、という注意書きの 看板が在るのを知ってか知らずか、「Jet blast」に身を曝(さら)す、幸せ者の輩(やから)が多く見られま す(羨ましい!)。 (こういうことがあるなら、グアムとかハワイへ行くよりも、この島に行って「Jet blast」の風に身を任せた い!気がします) ここは、滑走路が2344mしかなく、ボーイング747-400やエアバス340クラスの4発、もしくは3 発のエンジンを持つ大型旅客機が離着陸するのに必要なぎりぎりの長さしかないため、滑走路端を低空で飛ばざ るを得ないというのと、離陸の際の「Jet blast」に、もろ曝される理由ということです。 さらに滑走路に並行した誘導路がないために、マホ・ビーチ側から着陸した旅客機は、滑走路端にある狭いエリ アをUターンしてエプロンに戻ることになるのですが、掲載の動画でもそのUターンのコクピットから見た珍し いシーンが映っていて(下の「Landing」にあります)、新鮮な映像で面白く感じました。 KLM Boeing B747-400 Landing St. Maarten Cockpit view/ http://www.youtube.com/watch?v=ksmDuXO_k6E&feature=relmfu KLM Boeing B747-400 TakeOff St Maarten Cockpit view/ http://www.youtube.com/watch?feature=fvwrel&v=1HRxppaWTdc&gl=JP

| No.274: 報じられたJALパイロットの苦難/「もっとパイロットを大事にしろ!」って叫びたい気持ちです |

「去年の今頃、自分がイスタンブールにいるなんてことは、これっぽっちも想像できなかったし、おそらく日本 航空の人間に取っては、本当の意味で激動の一年だった・・・。」元JAL機長の八木橋正行さん(60)がト ルコ・イスタンブールの市内でTV朝日の取材に答える姿は、寧(むし)ろ晴れ晴れとした印象を受けました。 それは彼の場合、年収は半減したにせよ、トルコ航空(TK)の外国人機長として、再びB777の操縦桿を握 れるという幸運があったからでしょう。(以下は27日に放送されたTV朝日の「報道ステーション」からのも のです) 一方元JAL副操縦士の加藤さん(52・仮名)は、いずれは機長という将来の夢を断念せざるを得ませんでし た。”(ナレーション・NR)「整理解雇」か「希望退職」に応じるか、52歳という年齢を理由に突き付けられ た二つの選択肢。加藤さんは自ら辞める道を選びました。” 「かたちの上では希望退職ですけど、クビになったも同然ですから。」「どうして俺が辞めないといけないの か?それが悔しい。」加藤さんは、1982年航空機関士としてJALに入社。しかし、90年代に航空機関士 という仕事は、コクピットの省力化で、機長と副操縦士の2メンクルーでの運行となり、コンピューターに取っ て替わられてしまいました。 加藤さんは副操縦士として再スタートし、機長になる為の国家試験に合格して、機長になれる直前だったのです が・・・。昨年9~10月に配られた白紙の「勤務表」を示しながら、加藤さんは「そんなばかなと・・・」 「パイロットとしては無事に定年まで大過なくフライトを継続して、『これで最後だ』という実感をともなって 仕事を辞めたい。」 加藤さんの免許はB777の副操縦士。JALが退職者向けに作った「就職先リスト」に、加藤さんは、自ら9 割以上の航空会社に×印を付けました。「機種が違いますと、もう免許が違いますから、採用はしてもらえない ということで×印を付けた。」「年齢条件。44歳以下とか45歳までとなってますので」”(NR)募集はB7 77以外の機種や機長を求めていました” 「やっぱりパイロットとして空を飛びたいと思ってます」「実際にこうやって(「就職先リスト」を)眺めてみ て、パイロットとしての再就職はあきらめざるを得ないかなと、感じはしましたね。」家族は、妻と息子2人。 10年近く残った住宅ローンと大学に通う息子2人の学費が、加藤さんに重く圧(のし)し掛かって来ます。 さてトルコ航空に機長として再就職出来た八木橋さんですが、JAL時代よりフライト時間は長くなっても、収 入は半減。家族を日本に残しての単身赴任で、JALでは週に1~2回だった長距離フライトでしたが、トルコ 航空ではイスタンブールを起点に、サンパウロ・バンコク・ニューヨーク等、週に3回程度10時間超のフライ トをこなしてるそうです。 「思ったより全然忙しくなって来ちゃって、どんどん飛行機買っちゃうんだもん(笑)。」と、屈託のない笑 顔。”(NR)60歳。体力的にハードでも、表に出すことはありません。”と、八木橋さんの仕事ぶりをコメン トするナレーションが流れます。 ある日のフライト前、イスタンブール・アタテュルク国際空港(トルコ最大の空港でTKのホーム)のTK客室 乗務員の顔合わせの場のオフィスで、八木橋機長は、今回のフライトの同乗パイロットのルミッサ機長に「きょ う、私たちは一緒にフライトしますね。」と声を掛けられ「はじめまして。」と挨拶を返しました。 トルコのイスタンブール・アタテュルク国際空港/ http://www.wikimapia.org/#lat=40.9813884&lon=28.8140488&z=14&l=7&m=h&o=1 ”(NR)かつては、後輩パイロットの教育係だった八木橋さんも、今は新人。フライト直前、上空の天気や燃料 の状態を、先輩機長に教わりながら確認します。”「日本の場合はディスパッチャー(運行管理者)が全部説明 してくれる。ここは自分たちで(調べる)。」「難しいことや嫌なこと、大変なこともいっぱいあるけど、好き だからやってる、それだけです。」 映像では、八木橋さんはB777の左側の機長席に座ってましたが、このフライトは、よく見られるダブル・キ ャプテン運行なんでしょう。クルーは八木橋さんらパイロット2名含めて、男女14名が映ってましたが、目的 地は確認出来ませんでした。 「新しい挑戦ですからね。色んな経験して、それを他の人にもどんどん伝えていきたいなと思います。」「ほか の後輩の人とか、色んな話ができればいいと思っています。」”(NR)(八木橋さんは)定年まで後3年、最後 まで空の現場にいるつもりです。” パイロットを諦めて次の仕事を捜してる加藤さんですが、仕事がなかなかみつからないなかで、バイクの免許を 取ろうと、教習所に通い始めたようです。「すぐ仕事にありつけそうなものって考えたとき、バイクを使ったソ クハイ便とか、・・・年齢制限もおそらく無いであろうと。」 私が加藤さんの立場だったらと考えると、ご本人と同じく、非常に追詰められた気持ちになりましたね。パイロ ットを夢見て副操縦士になり、後少しで機長にもなれるところまで行った貴重な人材を、こんな風に打ち捨てて 良いものか、という思いでいっぱいです。パイロット不足で引く手数多(あまた)の時代もあったはずなのに、 会社として、或いは国家として、大きな費用を投じて養成したパイロットがこんな風に扱われるなんて、とても 胸が痛みます。「もっとパイロットを大事にしろ!」って、叫びたい気持ちです。

| No.273: ダラスのヘッジファンドオーナーであるカイル・バス氏の警告/「(財政破綻によって)日本人は資産の4分の1を失うでしょう」 |

公明党の山口那津男代表が、昨日28日の参院本会議の代表質問で、次の様に述べました。「(米格付け会社の 日本国債格下げについて)『疎(うと)いので』と(菅首相が)発言したことに耳を疑いました。危機感に乏し くそれを乗り越える決意も浅いと言わざるを得ません。」私は山口代表が「危機感に乏しく」と言うなら、あな た自身はどんな危機感をお持ちかと、聞いてみたい気がしました。 昨日のTV朝日・報道ステーションで、慶応大学の土居丈朗教授は独自の試算のグラフを示しながら、「201 3年に国の借金(国債残高)が国民の金融資産を上回る」とし、「今までは国民の金融資産が裏づけになって、 ほとんど国債は国内で消化できていた。だから日本はギリシャみたいにならないという大きな根拠だったが、残 念ながら国民の金融資産を全部合わせてもなお足らない(状況になる)」「(破綻回避は)この1~2年が勝負 だ。」と指摘しました。 政権を担う民主党は勿論、一昨年の政権交代前まで政権を担っていた、自民党・公明党、そして自民党から別れ た数多(あまた)の新党も、もうすぐ1000兆円に達するとも囁(ささや)かれる借金の責任と解決策につい て語っていません。それどころか民主党政府は、税収を3兆4000億円も上回る国債発行を前提にした来年度 予算を組む等、更に借金を積み重ねる有様です。 この報道ステーションでは、「国債格下げ『影の主役』日本破綻に賭けるファンド」というタイトルで、テキサ ス州ダラスのヘッジファンド「ヘイマン・アドバイザーズ」社のオーナーであるカイル・バス氏(41)に、現 地ダラスで直撃インタビューしてます。以下はその詳細ですが、ご本人の発言以外にも、一部で番組で語られた ナレーションからも引用してます。 「もう勝負はついていて、(日本政府は)どうすることもできません。あとは時間の問題で3~4年もつかどう か。日本は2年以内に行き詰ると我々は予想しています。」「これから緊迫のショーが始まるのです。日本でも ギリシャのような国債危機が起きるでしょう。」と、日本の財政破たんは避けられないと断言しました。 投資家向けに作った日本に関するレポートのタイトルは、「Anatomy of a Zombie Economy(ゾンビ経済の解 剖)」で、高齢化など日本に関する問題を詳細に分析し、日本の政治にも言及して「日本は3年間で財務大臣が 8人目です。そんな国は見たことがありません。」「・・・誰が大臣になっても歳出削減できていません。」と 述べてますが、8人の財務大臣の顔写真と、8人の大臣それぞれの任命首相と在任期間を明示して、顧客の投資 家にアピールしようとする内容のレポートです。 それを、私が日本の資料から再現してみると、次の様になります。①尾身幸次(安倍内閣11か月)②額賀福志 郎(安倍・福田内閣11か月)③伊吹文明(福田内閣1か月)④中川昭一(麻生内閣5か月)⑤与謝野馨(麻生 内閣7か月)⑥藤井裕久(鳩山内閣4か月)⑦菅直人(鳩山内閣5か月)⑧野田佳彦(菅内閣7か月)。確かに 海の向こうの日本の事情に疎(うと)いであろう彼のアメリカの顧客には、世界的に通用しないこの頻繁な交代 劇はショッキングであり、実に説得力のある資料であると私は思います。 「日本の借金は1000兆円近くあるのに、税収はわずか41兆円です。」「これまで日本政府は巨額の財政赤 字を抱えながら、国民には問題ないと言ってきましたが、問題はあるのです。」「政府が正直に伝えなかったば かりに、国民は大きな損害を被るでしょう。」 「財政破綻すれば、日本人は資産の4分の1を失うでしょう。この恐ろしいことが起きて初めて、再び良い時代 がやってくるのです。1ドル=200円いや300円の円安で、日本は大変な輸出競争力を持つはずです。」日 本のこの先の悲惨な見通しを語るだけでなく、「良い時代」の到来についても示すというバランス感覚は、日本 の視聴者への、自身の評価の客観性のアピールでしょうか。 ここに登場するバス氏は、サブプライム問題の時は市場の大暴落を事前に予想して取引を行い、巨額の利益を挙 げた人物であると紹介されてます。番組では、日本に関しても似た様な取引(国債の空売り)をしていると、見 られているとしてます。 以下は、番組がご本人にした質問です。Q.日本の国債関連にいくら投資しているのか?「(それは)言えませ んが、何億ドルも投資しているとだけ言っておきましょう。」Q.いくら儲かるかも非公開か?「非公開で す。」 私は興味があったので、番組の映像から、カイル・バス氏の所有するヘッジファンド「ヘイマン・アドバイザー ズ」社が入っている、テキサス州ダラスにあるビルを探し当てました。ビルの名前は「Ocean Prime」で、住所 とwikimapiaの映像を、以下に掲載します。 「Ocean Prime」ビルの住所/2101 Cedar Springs Road, Dallas, TX 75201 「Ocean Prime」ビルのwikimapiaの映像/ http://www.wikimapia.org/#lat=32.7935023&lon=-96.8058801&z=18&l=7&m=h&o=1 私がこの証言を取り上げるのは、カイル・バス氏が、仮に日本の財政破綻が起きれば、巨額の儲けを手に出来る 人物であり、既にその準備を終えていて、ご本人が、「日本の破綻は確定した」と断言してる自身の見通しを日 本のメディアに語っている、というか警告してるところにあるんです。その予想の当たり外れは、彼の事業にダ イレクトに響くというところに、この話の重みがあると私は考えます。 もし日本の財政当局とかの政府関係者が、こんな発言したら間違い無くパニックが起きる中味ですが、幸いな事 に、海のこちら側の日本で無名のアメリカ人の警告なんて、日本人は本気にしませんよね。私はと言えば、5 0%はあり得る事態であると思いますが、だからといって、私個人が何か有効な対策を打ち出せる訳もなく、世 の中の動きを注視していく他ありません。まあ出来る事といえば、国債を買わない(買ったことは一度もありま せんが)ということ位でしょうか。 さて久しぶりに航空関係のクイズを出題してみたいと思います。掲載の写真はwikipediaの「エアバスA38 0」の項に掲載された操縦室の写真ですが、副操縦士席の右隅にあるサイド・スティックによって一部隠されて るエレクトロニック・フライト・バッグ (Electronic Flight Bag) の表示ですが、ある空港の「Airport diagram」なんですが、さてその空港とは一体どこの何という空港でしょうか?答えはこちらの掲示板への投稿 でお願いします。

| No.271: JALが「鶴丸」マークを復活すると発表/賛成ですがB777の模型の新塗装案にはがっかりしました |

JALが「鶴丸」マークを復活すると発表しましたね。私は鶴丸復活は大賛成ですが、稲盛和夫会長・大西賢社 長の前に置かれたJAL・B777の模型の新塗装案を見たら、胴体の「JAPANAIRLINES」の文字 が太く大きくなっただけで、全体的には、現状の「太陽のアーク」の前あった鶴丸塗装のデザインとほぼ同じこ とに、正直がっかりしてしまいました。 大西社長は「鶴丸(復活)は過去への回顧の思いからではない。初心に立ち戻る意味を込め、採用した。」と説 明したそうですが、「(JALの)初心」って、一体何だったんでしょうか?そもそも、今回の鶴丸を含む機体 全体の新塗装のデザイン・コンセプトについて、説明なさったんでしょうか? 経営破たんし、多数の社員の整理解雇に踏み込んでまで再生を計ろうとしてる会社の新デザイン案が、一昔前の ものとほぼ変わらないということは、何があっても変わろうとしない体質の会社、といったイメージしか湧きま せん。会長と社長、お二人の発想に新鮮味を感じられず、経営危機を人員削減と路線カットで乗り切ろうする、 古い体質の経営者というイメージしか持てません。 今は、10年4~11月での連結営業黒字は、円高効果もあって1460億円の黒字として、「リストラは順調 」と喜んでいても、いずれLCCとかの航空業界の新しい流れに対応出来なくなって、再度窮地に追い込まれな いとも限りません。とことんまで追い詰められて、復活再生を目指す会社なら、「新時代の航空会社のあり方は こうだ」といった、新しい発想やコンセプトで再建を目差すべきで、ロゴや塗装のデザインにも、その姿勢が反 映されたものを世の中に示すべきだと思います。 さてここで一言、JALにも、JALの経営再建を報じるメディアにも、どうしても言っておきたい事がありま す。それは「燃費の悪いB747(ジャンボ)を燃費の良い機種に切り替えて(JALを)経営再建する」とい うお決まりのフレーズの使用を、止めて欲しいということです。「燃費の悪い」は余計です。 あたかも、B747がJALを経営破たんに追い込んだ、主犯みたいな印象を振りまくフレーズではありません か。経営破たんは会社自体や経営者に問題があったからであって、決してB747のせいで無い事は誰しも分か るはずですが、飛行機や航空業界にあまり関心の無い人は、B747という燃費の悪い困った機種の導入が、J AL破たんの原因と思ってしまいかねません。 航空機の燃費の問題で言えば、航空機の進歩は著しい訳で、取り分けジェットエンジンは超足の進歩を見せてま す。それが従来4発か3発しか考えられなかった500人乗りの大型旅客機でも、双発で一万~一万五千kmの 長距離運行を可能にし、燃費も向上させてる訳です。 1989年からノースウェスト航空で運用が始まったB747-400と、2004年にローンチ・カスタマー (=一番最初に発注した会社)のJALから運用を開始した双発機のB777-300ERとの間では、15年 のタイム・ラグがあり、その間の進歩で燃費に差が出るのは当然のことです。 それでも今までJALは、国際線だけでなく国内線でも、便数に制限があり、他の機種では旺盛な航空需要に答 えられない羽田⇔札幌線等で、旅客の収容力に勝る日本の国内線限定のB747SRやB747-400Dに助 けられて、散々利益を挙げてきたんです。 私は、これからだって健全な黒字体質の会社なら、今JALがどんどん手放してるB747-400は、まだま だ使える機種だと思ってます。その証拠に、ネットに掲載された「デルタ航空、ボーイング747-400型機 の内装刷新計画を発表」という、デルタのプレス・リリースを見て頂ければ分かります。 デルタ航空が昨年9月発表したプレス・リリース/http://news.delta.com/index.php?s=43&item=1117 そこでは、「2011年夏から2012年の夏にかけて、デルタ航空は保有する全ての747-400型機16 機のビジネスクラスに、完全に水平になる新型のフラットベッドシートを導入し、・・・。」として、B74 7-400を、まだまだ使い続ける意向であることを明らかにしてます。 JALが更生計画作成を命じられて、「部外者にも分かりやすい計画を」ということでB747-400が槍( やり)玉に挙げられ、それにメディアが飛び付いて、「燃費の悪い・・・」という枕詞(まくらことば)を頂戴 してしまっただけなのに、「燃費の悪い」と断言してしまったら、私は、そもそもB747を使い続けてるデル タ航空を始めとするエアラインや、今でもB747に搭乗し続けてるお客さんに、失礼ではないかと思います。

| No.270: この冬の私のささやかなエコチャレンジ/成果は僅かですし我慢がいるのでお勧めはできませんが |

昨日はこの冬一番の寒さで、東京の都心でも氷点下1.1度迄下がったとTVで報じられましたが、私は東京は 真冬でも温かいなって、思ってしまいました。だって先に書いた様に、ミネアポリスなんて氷点下18度ですか ら・・・。東京でそんなに気温が下がったら、今の家庭の暖房設備の状況からしたら、凍死したりする人が出ま すよ。 さて私が今回書き込みしたいのは、ささやかではありますがこの冬の私なりのエコ生活について、どんなだった かの報告です。私の部屋は6畳の和室ですが、昨年中の話なんですが、11月はまだしも12月ともなると、寒 さが増して暖房無しでは居られません。 ですが私は、暖房無しで過ごしてみようと思い立ち、チャレンジしてみました。例年は暖房はオイルヒーターな んですが、昨年いっぱい、そのオイルヒーターを使わずに過ごしました。ですが暖房無しでは流石(さすが)に 寒いので、今流行の「着る毛布(電気ヒーター無し)」を買い込んで使ってみました。 私は近年この「着る毛布」が流行(はや)るのは、家計が厳しくてせめて暖房費を節約したいという人が大勢い て、その人達が買い込んだからだと勝手に想像してるんですが、違いますでしょうか?我が家の場合、これをや って(オイルヒーターたった1台使用しない)計ってみたとろ、大ざっぱですが一日の電気代が約2~3割の節 約になりました。 12月中は、暖房無しだと室温は最低で9~10度でした(その時外気は氷点下1~0度)。頭の中では「何 だ、外が寒い割には(室温が)結構高いな」と思うんですが、動かないで居ると普通の室内の服装では、寒さは とても我慢出来ません。そこで「着る毛布」を「着る」んです。 今月になって暖房(オイルヒーター)は使い始めましたが、何時でも暖房無し再開OKの心構えではおります。 さてもう一つの節約話ですが、これもささやかなガス・水道の節約のチャレンジです。夕飯の後の食器洗いの話 です。これは私の仕事なんですが、今まで食器洗いは、寒くなると給湯器で温めたお湯をシャワー状に出して洗 ってました。それをこの冬お試しで、給湯器のお湯は一切使わずに水だけで洗うことにしてみたのです。 今頃になると、水道水は手を切る様に冷たくて、シャワー状に冷たい水を出して洗ったりでは、手が冷たくてと ても我慢できません。そこで考えて、水道の水をぎりぎり糸状に絞って、流しながら洗ってみたんです。そうす ると、流れる水の量が少ない分、手の冷たさが我慢出来る位にはなるんです。 但し、流れる水の量が少ない分、汚れや洗剤を洗い流すのにどうしても時間が掛りますが、仕上がりはシャワー 状のお湯で洗うのと同じですし、私は却って少ない水で洗える事に満足を感じました(ガスも使いませんし)。 水の使用量が少なくて、節約になるとされる食器洗い機より、もっと少ない使用量だと思います。 私はこれらの節約のチャレンジを、他の人に勧める気は全くありません。どちらにしても我慢を伴う話ですし、 節約といっても僅かな話で、自己満足と言って言えなくない位の話だからです。 さて、掲載の写真は私が2003年にオーストラリアのケアンズに旅行した際に機上から撮影したものです。私 は、これは「円い虹」で珍しいと思って撮影したんですが、飛行機に乗り慣れた人にはそうでないかも知れませ ん。 これを撮影したのはケアンズから成田に向けての帰りの機上で、カンタス航空B767-300ERに搭乗中で すが、一応JALの便名も付いてるコードシェア便でした。ケアンズからニューギニア島のポートモレスビー迄 が1時間、それから約30分後の撮影ですから、おそらく太平洋上だと思います。ずっと掲載する機会があれば と思ってましたので、今回発表させて頂きます。

| No.268: Honda Jet量産型初号機がノースカロライナ州で初飛行/三菱のMRJと並ぶ国産航空機の期待の星です |

「Honda Jet」って、アメリカを中心に100機超も注文を獲得してますよね。だけど、2006年10月 の全米ビジネス航空機協会ショーで、「まるでパンケーキのように売れていくじゃないか」なんて、初日から3 日間で100機を超える受注を獲得して以降は、驚異的な受注の、当初の勢いは止まってしまっています。 この航空ショーで熱烈な歓迎を受けたHonda Jetですが、本田技研工業が100%出資するホンダエアクラフト カンパニー(米国ノースカロライナ州グリーンズボロ)の藤野道格(みちまさ)社長は、当然ですが「この日を 一生忘れない」といった思いだった様です。 「図面段階では99%の人が・・・、こんな飛行機売れないと言った。でもあの日、『こんな美しい飛行機は見 たことがない』というのがいちばんうれしい賛辞だった。」それから4年以上立った昨年12月、Honda Jetの 量産型初号機が、米東部標準時(EST)20日、ノースカロライナ州にあるピードモント・トライアッド国際 空港で、ようやく初飛行にこぎ着けました。 Honda Jet初飛行のユーチューブ映像/http://www.youtube.com/watch?v=V4ToSEFwI_g ピードモント・トライアド空港に隣接するホンダエアクラフトの工場&社屋/ http://www.wikimapia.org/#lat=36.1025065&lon=-79.9243891&z=17&l=7&m=h&o=1 2003年12月の原型試作機を初飛行させてから、丁度7年経過してます。当初2009年初旬に初飛行、2 010年末にデリバリー開始のスケジュールを予定していたということですから、計画は約2年遅れてしまいま したが、いよいよこれから巻き返しのスタートでしょう。 藤野社長は、「この成功は、Honda Jetの開発・認定における重要なマイルストーン・・・。ホンダの技術力の 高さを実証できたことを大変うれしく思います。今までにない最先端の小型ビジネスジェット機をお客様にお届 けできるよう、引き続き努力していきます。」と語っています。アメリカだけでなく、ヨーロッパでも受注を開 始して、「米国と欧州の市場規模は7対3か8対2と見ていたが、実際は同じくらい」(藤野社長)と、感触を 述べてます。 Honda Jetの特徴は、何と言ってもエンジンを主翼上面に取り付けたスタイルにあります。この形状はエンジン を主翼に付けるというコンセプトでは、MRJ以上のサイズの、大型のジェット機と共通してますが、主翼下面 でなく上に乗せるというところに大きな特徴があります。 元々このサイズの機体では、エンジンを主翼に吊り下げることは不可能で、リアマウント方式が常識でした。主 翼とエンジンを支える構造を一体化することは、機体全体の重量を減らせる効果と、リアマウント方式と比べて 胴体内のスペースを広げられるという効果があり、ホンダはそこに拘った訳です。 小型機の場合はその効果が特に顕著で、Honda Jetでは機内のスペースが30%以上広がったとされてます。こ の形状を持つ機体は少なく、過去に旧西ドイツのVFW614がある位です。 今回の初飛行は15時31分(EST)に離陸し、約50分間の飛行と、性能、飛行特性の評価、その他システ ムの機能試験が行われました。 ホンダの航空機開発は、1986年に本田技術研究所が埼玉に基礎研究センター(F研)を設立してからで、当 時はまったく白紙の状態から始まったとされてます。誰しも驚くのは、機体ばかりでなくエンジンもホンダが自 社開発した事です。 元々ジェットエンジンどころか飛行機すら作った経験の無いホンダが、初回からエンジンも合わせて開発してし まうなんて、専門家でも言葉を失う程ビックリの、常識破りの事でしょう。Honda Jetは自社開発した小型 のターボファンエンジンHF118を基本として、GEとの合弁会社のGEホンダ・エアロエンジン社が開発・ 製造したHF120を搭載します。 ホンダは小型機用のピストンエンジンでは自社開発の経験はあるものの、ジェットエンジンの開発は初めてで、 ここにこそ、航空機事業参入に掛ける意気込み、と言うか、自作への拘りという、ホンダの物作りの原点が表れ ていると思います。 ホンダのオートバイのエンブレムであるウイングマークは、創業者の本田宗一郎が抱いていた、「いつかは空へ 羽ばたきたい」という願いを込めて採用されたものであると言われてます。1986年から本格的に航空機研究 を開始したホンダは、ようやく航空機製造を営む会社として「売れる(量産型)飛行機」の初飛行にこぎ着けた 訳です。 Honda Jetは、三菱のMRJと並ぶ国産航空機の期待の星です。私は、MRJの販売目標の1000機を超 える成績で、大成功を収めて欲しいと期待しています。

| No.257: 羽田空港に国際線ターミナルの見学に行って来ました/モノレールを降りてちょっと歩いたら直ぐ出発カウンターでした |

発信者:SFO 日付:2010/12/08(水)12:44

[164.net112138190.t-com.ne.jp] 削除

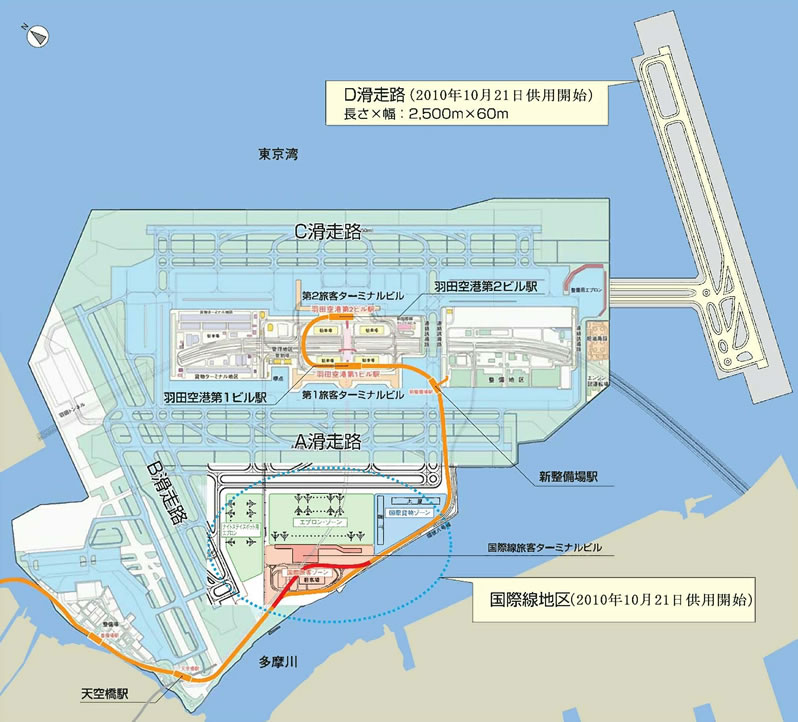

羽田空港に国際線ターミナルの見学に行って来ました。見学ポイントは何と言ってもモノレールの到着ホーム と、ターミナル出発ロビーとの近さの確認です。浜松町駅から久しぶりにモノレールに乗りましたが、結構揺れ ますね。最近は羽田に行くのに京急ばかりで、久しく利用してなかったもので、それがモノレールの第一印象で した。 モノレールの浜松町駅には修学旅行と思(おぼ)しき生徒達がホームに所狭しと溢れてて、車内が混雑しそうな ので1本やり過ごして、次発に乗りました。最近は修学旅行先に中国を選ぶ高校もあると聞いていたんで、興味 が湧いて、近くに居た先生らしき方に聞いたら、目的地は「福岡と長崎」という返事でした。私としても、情勢 からしたらそれが無難かなと、改めて思ったところです。 さて肝心のモノレールの羽田のホームと出発ターミナルの距離感ですが、散々「近い!近い!」というTVの映 像と解説に馴らされてたせいか、余り感動はしませんでしたが、確かにあっと言う間の近さでしたね。何か空港 の中というより、ディズニーランドとかの、遊園地の中を移動してる様な感覚に囚われました。 と言うのも、普通に車で空港に行ったら、まず構内のタクシーとかバスとかの行列を目にしますよね。モノレー ルで行けば、まずそれらを目にする事は無いです。それでは鉄道でのアクセスの場合はどうかというと、大体空 港駅のホームは地下にあって、そこからエスカレーターや階段で地上とか建物の上階に上がるという手順ですか ら、いきなり日の光とか外気とかには、当たる事は無い訳ですよ。 ところがここでは、それらが溢れてる訳です。それとモノレールを降りてちょっと歩いたら直ぐ出発カウンター ですから、あっと言う間に荷物を預けられます。空港のロビーに着いたという感覚ではないですね。 もうひとつ言わせてもらうと、確かに人は沢山居ましたが、出発カウンターがあるロビーでも、殆どの人が私と 同じ見物客らしいのです。4階の「江戸小路」やレストラン街や土産物店、5階の展望デッキも人だかりしてま すが、殆どが真新しい国際線ターミナルを観に来た人達の様でした。 さて掲載の写真をご覧下さい。遠景に羽田の2つの管制塔と、主にJALが利用してる国内線第一旅客ターミナ ルビルが見えてますが、手前こちら側の国際線ターミナルビルとの間にあるのはAラン(A滑走路)です。この 日はさすがにまだまだ駐機してる飛行機は少なくてJALとANAのB767を除けば、このKAL機と台湾エ バー航空のA330-200だけでしたね。 この日は風も弱くて、離陸はCラン(北西向きに離陸)とDラン(北東向きに離陸)を使用、着陸はAランとC ランで海側からの進入でした。Bランは全く使用されてませんでした。尚Dランの離陸機は、Cラン着陸の進入 機が迫ってる時は、Dランの端で待機させられてました。 今回のDランと国際線ターミナルの完成披露のTV報道で、Dランの完成によって羽田の4本の滑走路が井げた 状になった事によって、2つの危険ポイントが生まれたと解説されてました。それはこのケースの、Cランの離 着陸機と同じくDランの離着陸機のクロスが一つと、国際線機の移動のAラン横断時の離着陸機とのクロスが一 つの、2つが新しい羽田の危険ポイントと指摘されてましたが、確かに言われてみれば危険性を肯定するに吝 (やぶさ)かではありませんが、こういった事例は世界中の巨大空港では当たり前にある事で、最新式のグラン ドコントロールの機器と優秀な管制官に、信頼して任せれば良いのだと思います。 写ってる大韓航空B747-400は羽田(HND)12:20発KE2708便で14:40着ソウル金浦空 港(GMP)行きですね。この大韓機は、機体後方の地面に黄色で記されてる様に、112番スポットに駐機し てます。スポット配置図も参考にして下さい。 羽田国際線スポット配置図/http://www.jata-net.or.jp/vwc/pdf/100714_hndairguide.pdf ところで金星探査機「あかつき」ですが、金星を回る軌道の投入に失敗してしまいましたね。今回は期待が大き かったし、私は楽勝だと思ってただけに非常に残念です。実は金星の「スーパーローテーション」の謎の解明 を、密かに期待してたんです。6年後に2回接近する機会があるということで、そこで再度軌道投入にチャレン ジするということですが、6年は長い。ですが、全てを失うことにならずに6年後に期待を繋げられたことは、 幸いだったと評価しないといけないと感じてます。

| No.252: カンタス航空エアバスA380エンジン火災/幸い乗員・乗客全員無事でしたが墜落の可能性もあった恐ろしい事故です |

発信者:SFO 日付:2010/11/08(月)05:45 [164.net112138190.t-com.ne.jp] 削除

シンガポール発シドニー行きの豪カンタス航空QF32便(乗員26人、乗客433人)のエアバスA380型 機が今月4日、シンガポールのチャンギ空港を離陸直後にエンジントラブルが発生し、同日午前11時45分( 日本時間同日午後0時45分)ごろ、同空港に戻って緊急着陸した事故についてですが、一人の怪我人も死者も 無く無事着陸してるので大事には至らず幸いでしたが、私は大きな問題を孕んだ事故だと考えるのでその点を指 摘しておきたいと思います。 事故機は2008年カンタスに納入され計8165時間飛行している機体で、英ロールスロイス製エンジンのト レント900を搭載しています。航空ジャーナリストの青木謙知氏はこの事故について、次の様にコメントして ます。「外観上、エンジン本体がかなり壊れており、エンジントラブルの疑いが強い」。チャンギ国際空港を離 陸してから6分後のトラブルで、シンガポールに近いインドネシア西部バタム島上空でエンジンのカバー部分が 外れ、落下した写真がネットに掲載されてます。 カンタス航空のアラン・ジョイス最高経営責任者(CEO)によると、同機には乗客440人、乗員26人が搭 乗(他の報道と人数に食い違いがあります)していたとしています。このトラブルを受け同CEOは記者団に、 カンタスが保有するA380型機6機の運航停止を発表しましたが、今後エアバス社やA380型機のエンジン メーカーである英ロールスロイス社と協力して原因究明に当たるということです。 インドネシアの地元テレビは、カンタス航空機の赤と白の模様が入った落下した部品を放映しましたが、バタ ム島の企業に勤める警備員は大きな爆発音を聞き、上空を飛ぶ航空機のエンジン部分から煙が出ているのを目撃 した後、同機からの部品が地面に落下したと証言しました。 今のところ事故原因についての発表は有りませんが、私は事故機の映像を見た限りでは、原因は何らかの理由で エンジン内部でジェット燃料の爆発的な異常燃焼が発生して後部エンジンカバーが吹き飛ばされて、同時に一番 外側のファンダクトを覆うカバーの継ぎ目から炎が噴き出して、煤がカバーに付着したのではと思いました。 私は破壊されたエンジンの映像から、当初はタービンブレードの破断で飛び散った破片が爆発や火災を引き起こ したのではないかと考えたのですが、映像を詳しく見ると、少なくともエンジンカバーの破壊は物と物とのぶつ かり合いで生まれたものではなくて、膨張する気体の圧力で生じたものの様に見えたし、外見から見る限り、エ ンジンは後部を除いて破壊の跡が見られない事からタービンじゃないと考えたんです。 そのエンジン後部ですが、燃焼室やタービン部分を直接覆う外板のカバーが完全に無くなってます。又ファンダ クトを覆うカバーも後部の三分の一から四分の一は失われてます。更に映像では分かり難いんですが、映像のエ ンジン後部の左上方に穴が空いてる様に暗くなってる部分も見えますが、それが破壊で生じた穴なのか、映像の 加減で生じた単なる影なのかははっきりしませんが、他の映像で第二エンジン取り付け位置の主翼上面の前縁 に、物が突き抜けて生じた様に見える、外板がはがれてめくれた様になった破壊の跡が見られるところから考え ると、爆発で飛ばされたエンジンの上部が、勢いよく上部の主翼に当たり突き破った可能性が考えられます。 状況を整理してみると、考えられることは、まず何らかの原因でエンジン内部で爆発的な燃焼が起こり、高温の 炎や燃焼ガスがカバーの隙間から溢れ出して煤の痕跡を残すと同時に、後部のカバーを吹き飛ばしてエンジン後 部をむき出しにした。更にエンジンの硬質な材料の一部が上部に吹き飛んで主翼を突き破り、それが主翼上面に 達したというシナリオです。 この事故で恐ろしいのは、今回はそこまで至らなかったものの、この主翼を突き破って傷つけた破壊が、主翼内 の燃料タンクに波及していたら、主翼燃料タンクの火災と左主翼の脱落、そして墜落という最悪の結果をもたら しかねない危険性を孕んでいたことです。 原因の調査は、今回のこの事故の場合エンジンは元通りの位置に固定されたままで、二次的な破壊が無い状況な ので、比較的容易だと思います。一刻も早く原因を突き止めて欲しいですが、原因調査に加わるであろうエンジ ンメーカーの英ロールスロイス社が、一部で欠陥が噂されてるこの「トレント900」エンジンの信頼回復の為 にも、全ての事実を公表することを願ってます。 信じ難いことですが、ほぼ同じ状況の事故が、A380の事故の翌日の5日、起こったと報じられてます。今度 の事故機は同じくカンタス航空のボーイングB747-400で、「チャンギ空港発シドニー行き」で「離陸後 間もなく」「エンジン一基に火災が発生」して「チャンギに引き返して緊急着陸した」というストーリーは、機 種こそ違いますが後は全て同じです。この事故機の映像はネットに流れておらず、見れないので推測は出来ない のが残念ですが、たまたま連続して起きた事故にしては出来過ぎてて怖い位です。

| No.251: ロシアのS7(エスセブン)航空がワンワールドに加盟/もっともっと加盟社を増やしてJALが便利になって欲しいと思ってます |

発信者:SFO 日付:2010/11/07(日)06:26 [164.net112138190.t-com.ne.jp] 削除

今月15日にロシアのS7(エスセブン)航空がワンワールド(航空連合)に加盟します。私はJALファンです からワンワールド(OW)には関心を持っていて、もっと加盟社を増やして欲しいと思ってるんですが、S7が OWに加盟すると聞いて調べたんですが、特にS7の機体の塗装が気に入ってしまいました。 とてもロシア機の塗装とは思えない垢ぬけた塗装で、全体が黄緑と緑の上下2色の所謂ツートンカラーで、後部 胴体には緑色で7人の人物のシルエットが描かれてます。個人的な好みを言わせて頂けるなら、私は黄緑色が好 きなんですが、その色の胴体とエンジンの濃い緑色の配色が好きです。ブリティッシュ航空やユナイテッド航空 もエンジンを濃い色(青色)で塗装してますがやはり気に入ってますし、第一遠くから(特に機体のロゴが見え ない上空から)でも航空会社の見分けがつき易いので、航空ファンとしては有難い限りです。 ロシアは航空ファンから見ると、日本のお隣の航空先進国にも拘わらず、空港や航空会社、航空路等で未知の部 分の多い国で、それのみでも引かれるものを感じてしまう国です。 S7航空は、以前はシベリア航空という社名で飛んでいた会社で、以前のロシアの航空会社らしい特徴の無い塗 装からCI(コーポレートアイデンティティ)による進化で、素晴らしく目立つ今の塗装に変わり、社名をS7 としたんです。ロシアの空港内でのロシア語放送では、「アビアカンパーニア・エスセブン」とコールされてる そうです。元々はアエロフロートのイルクーツク運航拠点が分離独立した会社で、その後ヴヌコヴォ航空、チェ リャビンスクアビアなどを吸収して、現在の姿になったのです。 今日ではロシア国内線ではアエロフロート航空を凌ぐ最大手となっているということです。 母体のアエロフロ ート航空の国内線の拠点空港は、モスクワのシェレメーチエヴォ国際空港ターミナルBであり、現時点でモスク ワの主要3空港のなかでも交通アクセス、設備ともに最低レベルであるため、アエロフロートは国内線において 必ずしも有利な立場にはないと言われてます。 何しろシェレメーチエヴォ空港をかつて利用した経験のある人は、S7の拠点空港のドモジェドヴォ空港のこと を、「シェレメーチエヴォ空港とは比べ物にならない程近代的で感動しました。」とネットの書き込みでべた褒 めしてる程で、その差は歴然の様です。(但しシェレメーチエヴォ空港・ターミナルDが2009年11月から 運用開始してアエロフロートがそこに移転した為、現在は悪評は改善されたとの評価があります) S7の機材は2008年10月まではツポレフTu-154B2Mを主に使っていましたが、現在はボーイング 737やエアバス320が主力です。S7の主要なハブ空港は、モスクワのドモジェドヴォ国際空港と、ノヴォ シビリスクのトルマチョヴ国際空港の2つですが、ドモジェドヴォ空港はJALの週3便のモスクワ線の発着空 港であるため、JALの利用者でモスクワ以外のロシア国内を目的地とする旅行者にとっては、S7のOW加盟 は何かと便利になるのではないかと思われます。 JAL+S7航空という組み合わせでサンクトペテルブルクやロシアの他都市に行く選択肢もできますから、こ れからは各ワンワールド加盟航空会社のマイレージ会員は、S7航空便でマイルの獲得、特典航空券の利用がで きるようになる訳です。現在、S7航空は日本に乗り入れていませんが、2011年4月から、羽田~ウラジオ ストク線が開設される予定になってます。 ところで以下の12のロシアの航空会社のURLで、航空券予約のウェブページを見て気付いた事があったの で、記しておこうと思います。それは二三の例外はありますが、多くのページには「空」「雲」そして「自社機 の機影」が見られるという共通点があるということです。非常に面白いと思った特徴ですので、試しにページを 開いて見られる事をお勧めしますが、特にアエロフロートのページに一番顕著に表れてます。 S7航空/http://www.s7.ru/en/index.html アエロフロート/http://www.aeroflot.ru/cms/ Aeroflot Nord/http://www.nordavia.ru/ Volga-Dnepr/http://www.volga-dnepr.com/ トランスアエロ/http://www.transaero.ru/ サハリン航空/http://www.satairlines.ru/ スカイエクスプレス/http://www.skyexpress.ru/ オレンバーグ航空/http://www.orenair.ru/ Omskavia航空/http://www.omskavia.ru/news/ ウラル航空/http://www.uralairlines.ru/ ウラジオストク航空/http://www.vladivostokavia.ru/ru/passengers/ イーストライン航空/http://www.eastline.ru/

| No.250: 何とJALがANAとの戦いで勝利!/わずか3分差でしたが羽田国際定期便の一番機競争で |

発信者:SFO 日付:2010/11/03(水)12:16 [164.net112138190.t-com.ne.jp] 削除

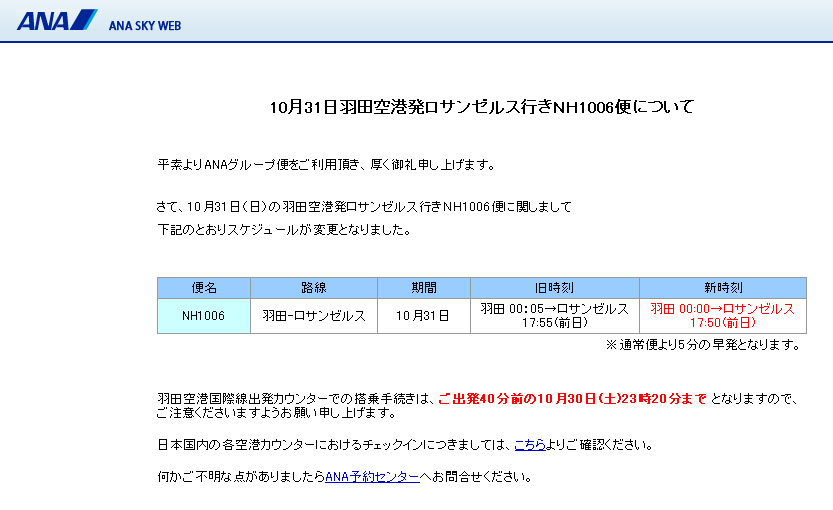

JALとANAが、羽田国際定期便で10月30から31日の深夜にかけて一番機競争したという話題は、何と 言ったら良いのか迷いますが、私はこれはこれで悪い事じゃないと評価したい気持ちです。 JALはここまで経営破たんがあったり、グループ内で進行中の1万6千人の人員削減というリストラがあった りで、社内には暗いムードがあったはずで、社員のモチベーションを高められるのであれば、部外者から見たら 何て事無いこんな競争でも、社員に目標を与えて競わせる事は、しないよりましと言えなくないです。羽田発同 時刻(午前0時5分発)の、JALはサンフランシスコ(SFO)行きJL002便、ANAはロサンゼルス( LAX)行きNH1006便で、先に離陸させようとJALとANAが先陣争いしたのです。 各種報道を総合すると、最初に仕掛けたのはANAで、LAX便の出発時刻を5分繰り上げて午前0時にした( 下のANAのウェブ告知ページをご覧下さい-ブログ「旅するデジカメ・札幌発<見る・残す・伝える>」から- )のですが、31日に限り0時00分とする変更申請を就航5日前に国交省に出し、許可を受けていたところか ら競争がスタートしたというんです。 この動きをJALが事前に察知したらしく、変更申請は間に合わないのでターミナルの電光表示板の出発時刻だ けを0時00分に変更し、さらに本社から社員を何と50人(!)動員して、乗客に搭乗を促すことにしたとい うんです。そんなこんなで、午後11時42分にSFO便をターミナルからランプアウトさせて滑走路に向かわ せるという離れ業をやってのけたのです。 取材を受けた社員(どちらの社員かは不明)が、「歴史に残る一番機がANAかJALかが大事なんです」と燃 えてたと伝えられる位ですから、両社の社内が一番機の勝利に向けて相当ヒートアップしてたんじゃないでしょ うか。巻き返しを図るJAL社員がSFO便の乗客集めにひっちゃきになったことは想像に難くありません。 やはりと言うか、思った通りと言うか、asahi.comに掲載された、「JAL対ANA、一番機めぐり火花 羽田 の国際定期便」というタイトルの記事では、以下の様に書かれてました。『搭乗口に続く通路で、十数人の日航 社員が声を張り上げた。「あと4名」「あと2名」。無線機で確認し、免税店の中までのぞいて乗客を探す。乗 客にはチェックイン時、青いひものカードケースを配り首からかけるよう求めていた。一目で区別できるように するためだ。』この状況をみると、両社の動きはもまさしく仕組まれた計画的犯行で、たまたま現場で自然発生 的に生じた事態でなかったことが分かります。 ANAはJALのこの急速な巻き返しに不意を喰らったせいなのか、LAX便がターミナルを離れたのが午後1 1時51分で、JALに遅れること9分となり、結局最終的にJALのSFO便の離陸は31日0時4分、AN AのLAX便の離陸は0時7分で、JALに遅れること3分で、JALの勝利に終わったということでした。 こういう事は、案外社内では「やった!やった!」何て、馬鹿騒ぎのネタに成り易いはずで、JAL社員の日頃 のモヤモヤが、一時的にせよ解消したのではないかと、私は想像してます。 件(くだん)のasahi.comでは、「新聞やテレビなどで取り上げられる広告効果を狙い、両社がしのぎを削った のだった。」 と解説してますが、そんな事とはつゆ知らず、当日のTVニュースを見た私が、一番機の離陸シ ーンでJALB777機が映し出されたのを見て「(ANAにやられっ放しの)JALの久々のヒットだ!」と 思った背景にはこんな事があったのでした。 羽田新国際線ターミナルには21日のオープン以来、観光客も詰めかけているらしく、京急と東京モノレールの 利用者は開業後1週間で計約33万人となり、想定より平日は2倍、土日は3倍の人出だそうです。国際定期便 の予約も好調で、JALとANAの11月の羽田発着便のチケットは75~80%が売れているらしいです。 JALは今年6月、国内線運賃が半額になる株主優待制度を全廃するなどしたこともあり、一部の利用者がAN Aに流れているとみられていますが、JALの8月の国際線乗客数は前年同月比11.9%減の約91万500 0人でしたが、利用率は3.8ポイント改善して79.3%。一方国内線の乗客数は同5.9%減の約349万 6000人で、搭乗率は同2.4ポイント高い69.5%と、いずれも乗客数は減っても搭乗率が改善してると ころを見ると、JALの最先については悲観する事無いと感じます。

| No.246: 「羽田新国際線旅客ターミナルビル」オープンの続編です/今こそ「日本の交通体系」という見地から輸送手段の効率の良い組み合わせを考える時 |

発信者:SFO 日付:2010/10/17(日)00:09 [164.net112138190.t-com.ne.jp] 削除

「今迄成田に行くのって、ハードル高いって言うか構えていたけど、羽田になったらホント気軽に行けるんで、 それ考えたらもう俺、多分成田は利用しないんじゃないかって思う。」 この発言は、フジTV今月(10月)の8日午前放送の「知りたがり!」で出たもので、司会のアシスタントと して出演してるロンブー淳(金曜日担当)が、番組のテーマの一つである羽田国際線の便利さを、成田のそれと 対比しての説明を聞いて、思わず漏らした言葉です。 これが羽田新国際線ターミナルが出来て、海外17都市(就航済の4都市含む)と羽田が結ばれることで生じる 問題の核心テーマであって、成田と羽田を「デュアル(2つの)ハブ」(伊東信一郎・全日空社長談)として、 両空港を共存する形で生かしていくんだという、必須のテーマに潜むリスクだと思うんです。 今は羽田の国際線の規模・便数が少なく、海外旅行客を羽田だけでは捌き切れないから、成田と共存することが 出来ても、将来羽田の国際線が規模を拡大していけば、成田は千葉・茨城両県民の専用国際空港になり下がって ゆく可能性を秘めてます。デュアルハブなんて千葉県の顔立てて言ってますが、そんなに現実は甘くないと思い ます。この問題に解答を与えないままで色々議論しても、結局成り行き任せで、割を食う誰かが将来「騙され た!こんなはずじゃなかった」って言い出すのは目に見えてます。 私はこの問題の解決策は、成田⇔羽田リニアしかないと考えます。成田・羽田の一体的な運用を言うなら、その 話の中に成田⇔羽田リニア建設問題を入れないと、空論に終わることははっきりしてます。デュアルハブ論は良 いんですが、両空港を高速のアクセス手段で結ばないと、成田と羽田の国際線の利用旅客バランスが崩れて、せ っかくの2空港への投資が、全体として生かし切れなくなる可能性があります。成田と羽田の国際線の利用は、 一方に偏らないようにバランスを取らないといけないんです。 だから、JR東海がリニア中央新幹線建設に熱心で、ルートを一本に絞るとして長野県内通過の3ルート案の選 択について問題提起してますが、日本全国の総合交通体系の見地から言ったら、私が思うに、今必要なのはリニ ア中央新幹線でなく、成田⇔羽田リニアなんです(関西⇔伊丹リニアだって考えないと)。 JR東海は自前で建設出来ると言ってますが、一私企業が何兆円もの巨額投資が可能だからといって、どこから のチェックも無しに、JR東海にリニア中央新幹線建設を進めさせていいものかどうか。それに何よりも、東京 ⇔大阪の様な長距離どころか短・中距離リニアさえまだ無いのに、リニア運行の経験無しに、いきなり建設して 営業を開始しようするのは、安全性も含めていかにも拙速ではないか。 JR東海の事業は結局のところ東海道新幹線の収入で支えられてる訳ですが、それだけの巨額な収益を産み出せ るということは、現在の新幹線の料金が適正かどうかという問題も、そこには潜んでます。リニア中央新幹線建 設問題は、JR東海の社内の事業という枠をはずして、日本全国の総合交通体系の見地に立って、より高い見地 から再度検討してみる必要があるのではないでしょうか。 さて今回完成した羽田国際線ターミナルは、規模が固定(ボーディングブリッジ付)スポット10、オープンス ポット10、合計で20スポットしかないんです。羽田の国際線は、今のところ最終的に、最高で9万回の離着 陸を想定してますが、これは約123便/日に当たり、オープンスポット(搭乗に雨の日は傘が必要)もフルに 使って、やっとぎりぎり捌けるかどうかというスポット数ですが、これではいかにも少な過ぎると思います(因 みに成田は国内線と合わせてですが固定スポットが80超あります)。 私は、この羽田の国際線のスポット不足の解消策として、現在のB滑走路(2500m)を旧B滑走路の位置ま で西に約400mずらして、空いた敷地を使ってターミナルを建設し、国際線の固定スポットの、一気増設を提 案したいです。場合によっては、B滑走路を潰して敷地全部をターミナルやスポットにしても良いんじゃないで すか。とにかく、羽田空港の収容力の限界を、国際線誘致の限界にして欲しくないです。空港施設の制約でな く、航空会社の自由な判断で乗り入れが出来るように、施設の拡張を進めて欲しいのです。 ウェブマスターさんが発見して紹介して下さった「羽田空港飛行コースホームページ」で、羽田空港を離着陸す る航空機の航跡図を見ると、普段はB滑走路(2500m)は全く使われていないんですね(離着陸を全てA・ C2本の滑走路で捌いてます)。 勿論横風の時とかにB・D2本の滑走路が必要で、そうでないと想定された最高離着陸数をクリア―出来ない可 能性が出てくるということは分かりますが、SFOでは2組4本ある滑走路をフルに使って、パラレルランディ ングやパラレルテイクオフもさせて、空港の能力をフル活用してるのを見て来ましたが、SFOと羽田を比べて 見ると現場で直に見た感じでは、羽田はまるでローカル空港の様に、「のんびりしてる」位に見えてしまうんで す。 もっと効率的に処理出来ないかという思いが強くしますが、それには日本の空港の航空管制能力をもっと上げな いと、今のレベルでは増便を計画するたびに滑走路の増設とかの空港整備に、際限なくお金が掛ってしまう気が します。 昨日(16日)の日テレの朝の番組「ウェーク」の羽田国際線の特集の中で、寺島実郎氏が以下の様に述べてた のが印象的でした。「総合交通体系っていう言葉があるんですけれども、空港基盤と港湾と鉄道と、あらゆるも のをもう一回考え直して、日本の競争力を高めるために、空港だけじゃなく総合戦略の中で、日本の交通体系を 考え直さなくちゃいけないところに来てると思います。」 ですから私は、今は「日本の交通体系」に関わる全ての事業を俎上にのせて必要性と優先順位の検討を進めなが ら、必要な事業と急ぐ必要の無い事業とをしっかり見極めていく必要があるし、もっとも効率の良い組み合わせ を探って行く必要があると思うんです。

| No.245: 10月21日「羽田新国際線旅客ターミナルビル」オープン/モノレール改札からチェックインカウンターまで徒歩41秒 |

発信者:SFO 日付:2010/10/09(土)06:03 [164.net112138190.t-com.ne.jp] 削除

いよいよ今月21日の「羽田新国際線旅客ターミナルビル」のオープンの日が迫ってますね。羽田の国際線ター ミナルが完成して、成田出発と比べて海外旅行がより身近になる様に感じます。私はこれから海外に旅行する予 定も無いので、羽田の国際線ターミナルの開業にはあまり関心は無かったんですが、テレビで盛んに放送される 紹介番組を見て、モノレールの国際線ターミナル駅のホームと出発ロビーの床が繋がっていて、モノレールの国 際線ホームを降りたら直ぐにチェックインカウンターに達する距離の近さに感動してしまって、俄然関心が湧い てきました。 日テレの報道番組「every」では、羽田新国際線ターミナルの紹介の中で、女性レポーターがストップウオッチ を手に持って時間を計ってましたが、モノレールの改札を出てから徒歩で空港の建物内に達するのに僅か20秒 で、更にチェックインカウンター迄行って、掛った時間はモノレール改札口から41秒でした。そこからは目の 前に出発ゲートがありますから、そこでチェックインさえ済ませれば直ぐに搭乗口に向かうことが出来ます。 これが羽田国際線ターミナルの最大の売りじゃないですか。番組のレポートでもストップウオッチまで使って( 正解!)近さを強調してますが、おそらくこんな体験(モノレールのホーム改札から上がり下がり無し41秒で チェックインカウンター到着)は他の空港では稀にしか出来ないんじゃないでしょうか。初めてこの移動を体験 した人は、旅慣れた人でも感動すると思います。と言うか旅慣れた人ほど感動するかも知れない。 私は羽田には京急線で行く場合が多いのですが、京急羽田駅は地下に在って、ターミナルの出発ロビーにはエス カレーターで上がらないと行けない訳ですが、モノレールのホームとチェックインカウンターのあるロビーとが 上がり下がり無しで直結してるなんて、これだけで何か外国が近くなった様な錯覚すら覚えてしまいそうです。 テレビの映像を見ると、モノレールの国際線ビル駅は、ガラスのカーテンウォールになっていて明るいし解放感 があって、尚且つ出発ロビーに直結してるので、今迄の空港イメージをがらりと変えてしまう力がありそうです 。変な良い方かも知れませんが、見てて清々しい感じがします。最近羽田には京浜急行でしか行き来してなかっ たんですが、こうなると国際線ターミナルへ行く時は、どうしてもモノレール一本で行きたくなりますね。 「東京モノレール」が、モノレール線を浜松町駅から東京駅迄延伸することを検討してるというニュースがあり ましたが、喜ばしいことで大いに推進して欲しいです。親会社のJR東日本がモノレールと成田エクスプレスを 結びつけて、羽田~成田間の接続の利便性を高めたいことから発した計画のようで、実現には1000億円を超 える費用が掛るということですが、距離的には短いですが(約3km)、実現すれば羽田アクセスとしてのモノ レールの価値とイメージは、飛躍的にレベルアップするように思えます。実質的に品川始発の、京急線アクセス と比べても大いに差別化を計れそうです。 新国際線ターミナルの構造は、フロアが1階から5階まであり、3階が出発ロビーでモノレールのホームと平面 で繋がっているうえに5階まで吹き抜けとなっていて、開放感溢れる構造です。2階に到着ロビー、4階には江 戸時代の町並みを再現した商業施設フロア「江戸小路」とレストラン街があり、さらに海外でも人気のアニメキ ャラクターのショップなどが集まるゾーンも設置され、大人から子供まで楽しめる日本文化満載の他にはない場 所となっています。5階にはプラネタリウムを設置したカフェを含むエンターテイメントゾーンがあります。 展望デッキに登ると、床面に埋められた約3000個のLEDが夜になると星空のように輝くらしいのですが、 全体のイメージ図を見ると展望デッキの位置は高そうなので行ってみたい気はするんですが、国際線のスケジュ ールは、昼間は韓国・台湾・香港・中国線だけで、昼間行ってもアメリカやヨーロッパのエアラインが見れなく て、残念な気がするかも知れません。 国際線ターミナルとD滑走路の完成に続いて、これから羽田では約300億円を投じて、C滑走路を南東に約3 60m延伸するんですが(350mという報道もあります)、10~11年度に地盤改良の検討と工事、12~ 14年度で延伸工事をするというスケジュールです。私としてはこんな中途半端な延長でなく、どうせならセン トレアと同じ3500mにしたら良いと思いますが。500m延長でも既埋立地内には収まるので、誘導灯の増 設だけで、新規の埋め立て工事を必要としません。C滑走路(3000m)は、既存の3滑走路(A~C)のう ち最も陸域から離れた東京港側に整備され、97年3月に供用を開始しましたが騒音など近隣への影響がA、B 滑走路と比べて少ないことから、発着回数が最も多いメーン滑走路として位置付けられてる様です。 この羽田国際線ターミナルの供用開始で一番恩恵を受けるのは、何と言っても東京都民と神奈川県民でしょう。 特に、大田・品川区民、横浜・川崎市民等は、深夜早朝出発という制約はあるにしろ、海外旅行が一気に身近な ものになりそうです。

| No.244: 「ソーラー・インパルス」プロジェクト/太陽エネルギーでの世界一周に向けて24時間連続有人飛行に成功 |

発信者:SFO 日付:2010/10/02(土)20:56 [164.net112138190.t-com.ne.jp] 削除

電気モーター(電気エネルギー)を動力とした飛行機で空を飛べるのか?有り得ないだろうと考えていたことが 実現したと聞かされて、私の中にある常識が覆されたことを知りました。それだけでなく、その電気エネルギー が太陽エネルギーから供給されていて、様々な困難はあるにしろ、理屈では永遠に飛び続ける事が出来る飛行機 だったなんて! 「ソーラー・インパルス」プロジェクトはスイスの冒険家ベルトラン・ピカール氏(52)が始めたもので、太 陽エネルギーのみを推進力にして飛行するという飛行機で、翼幅が64mと巨大であるにも拘わらず重量は1. 6トンという軽さで、翼の上面には太陽電池が1万2000枚びっしりと敷き詰められており、そこから得た電 気でモーターを回して飛行します。2013年に世界一周を達成することを目差してプロジェクトを推進してる ようです。 ピカール氏はその目的を次の様に話してます。「我々の目的は飛行機の歴史を変えることではなく、既存の技術 の応用で化石燃料への依存度を大きく減らせることを証明することです。飛行機以外の他の分野でも(化石燃料 への依存を減らすことは)やれることを証明することです。」 プロジェクト考案者で代表のベルトラン・ピカール氏はスイスを代表する冒険家で、三代続く冒険家一族として 欧米で著名な人物で、祖父オーギュスト・ピカール氏は80年前人類初の気球による成層圏到達を成し遂げ、父 ジャーク・ピカール氏は潜航艇でマリアナ海溝で1万916mを潜って潜航深度世界記録を達成。ベルトラン・ ピカール氏本人は1999年に、熱気球で史上初の無着陸世界一周を達成したという、正に冒険家一族というこ とだそうです。 2003年にエコ・プロジェクト「ソーラー・インパルス」を発足させました。私は、モーターやバッテリーの 進化があるので、常識的にみて電気自動車を作る際の困難は少ないと思いますが、飛行機となると簡単でないこ とは直感的に感じます。自動車は地面に貼りついて走りますから、車体を支えるのは地面で、その為の人為的な 力は必要ありませんが、飛行機は機体を浮き上がらせる力が必要なので、必要とされるエネルギーがずっと大き いはずで、電気モーターでは力不足であろうと思われるからです。 7月7日スイスのパイエルヌ飛行場で行われた、世界一周に向けて24時間連続有人飛行に挑戦する映像を見ま したが、アンドレ・ボルシュベルグ氏の操縦により、太陽が沈んだ後昼間バッテリーに蓄えた電力で朝まで飛行 するというチャレンジでしたが、結局26時間の飛行で完璧に成功してましたね。 スイス・フリブール地方・バイエルヌ飛行場/ http://www.wikimapia.org/#lat=46.8449296&lon=6.9176102&z=14&l=7&m=h&o=1 テイクオフ時の速度が時速45kmで、滑走路上でプロペラを回転させて走り始めてから、計ってみたら、わず か15秒でふわりと離陸しました。プロペラで推進してるというよりも、まるで車に引かれて飛び上がるグライ ダーのように見えましたね。4台のモーターの内2台が、片翼の真ん中より翼端近くに置かれてるのは、主翼そ のものに前に進める力を与えて、長い翼に掛る抗力を支える必要があったんでしょうね。 昼間の巡航高度は8500mで、日が沈んで地上のオペレーターが、「高度を下げてバッテリーモードに切り替 えて下さい」と指示してるので、夜間は昼間より高度を下げて飛行するようです。 夜間飛行の時間は24時間 中の7時間で、その間はバッテリーの電気で飛行しますが、性能は10時間のバッテリー飛行の能力があるそう です。 26時間の飛行で、1000kmの距離を飛んだとアナウンスされてましたから、平均時速は約38kmで、目 標としている地球一周を4万kmとしたら、飛行時間は1052時間ですから、正味44日掛る大冒険になりま すね。このプロジェクトに掛かるお金は118億円だそうですが、メインスポンサーにドイツ銀行がなってい て、その先見性はさすがと思いました。 「ソーラー・インパルス」プロジェクトの順調さに刺激された訳でもないでしょうが、米国防総省がボーイング と組んで、「ソーラーイーグル」の開発プログラムをまとめたと発表したようです。順調に進めば、2014年 に30日間のデモンストレーション飛行が行われるとしていますが、全長122メートルの機体で最終的には5 年間無着陸で飛行する事が可能になるということですが、これは当然軍事利用を想定した開発で、「ソーラー・ インパルス」のチャレンジのようには、決して称賛されることは無いと言わなければならないでしょう。

| No.238: ジョン・トラボルタ所有のB707/フロリダ州オカラの自宅敷地内に置いて隣の空港から操縦し発着 |

発信者:SFO 日付:2010/09/07(火)07:25 [164.net112138190.t-com.ne.jp] 削除

飛行機の好きの趣味が高じると、ここまで行ってしまうのかと考えさせられるケースが、この1977年の映画 「サタデー・ナイト・フィーバー」で一躍有名になったジョン・トラボルタ(JT)がはまって、「飛行機オタ ク」になってるケースではないでしょうか。 但しJTは超有名人なので、個人でB707を所有して自宅の敷地内に置き、尚且つ隣接する空港から自分でB 707を操縦してフライトを楽しんでる、なんて目立つ事をすれば、世界中に知れ渡ることにもなりますが、ア メリカとういう所には、案外人知れずひっそりと似た様な事をしでかしてる輩が、他にもいたりするかも知れま せん。まったく、恐ろしい国です。 JTの住まいは、フロリダ半島のオーランドのディズニー・ワールドから北西に116km行った所にあるOk alaにあります。JTのB707が置かれてる屋敷に隣接する空港は、グレーストーン空港で、滑走路は18 /36で、ディスプレイスド スレッシュホールド(-DT- 離陸のためのタキシング、離陸、着陸滑走のための 進入で使用することはできるが、この位置への着陸は禁止されている)という中央に矢印(↑)が描かれた、ラ ンディング禁止の部分を含めても、2240mで、DTを除いたら1200mしかない空港です。 JTのフロリダ半島の自宅/ ①http://www.wikimapia.org/#lat=29.2783371&lon=-82.1167946&z=19&l=7&m=h&o=1 ②グーグルアースの座標29°16'42"N, 82°7'0"W JTのB707が使用するグレー・ストーン空港(JT自宅横)/ http://www.wikimapia.org/#lat=29.2784634&lon=-82.1168804&z=14&l=7&m=h&o=1 DTは北側500m、南側540mあります。従ってJTがB707で、ここグレーストーン空港に南側から進 入して着陸しようとしたら、DTとの境目近くぎりぎりに接地したとしても、着陸のための滑走路長は1700 mしかない訳です。 確かにオバマ大統領のVC25(B747)は、1678mのマーサズ・ビンヤード島の滑走路に無事離着陸し てる訳ですから、1700mあればJT操縦のB707でも「離着陸は不可能ではない」と、言えないこともな いですが、エアフォース1のVC25を操縦する優秀な空軍パイロットの操縦と、JTの操縦とを比べて云々し ていいものかどうか、という事があるんじゃないでしょうか? 個人で所有という限り、考えないといけないのはB707の整備であり、それに必要なスペースと人手と費用で す。おそらくwikimapiaで見る、B707が頭を突っ込んでいる先の横長の建物が、その為に建てられたもので しょうが、これだけで横36m奥行き15mありますが、予備のパーツとか工具、そして専属の整備士等もここ に常駐させておく必要があるんではないでしょうか? それを考えたら、JTがお金持ちで掛る費用の心配は全く無いとしても、何か面倒くさくなりそうな気がしない でもないです。それにプライベートジェットを所有し、しかも飛行場でなく自宅に置くといったら、幾らなんで も、常識で考えたらサイズはせいぜい例のガルフストリーム止まりでしょう(実際JT宅には、機種は分かりま せんが、もう1機小型ジェット機が置かれてるのが写ってますね)。B707がプライベートジェットだなん て、アメリカでさえ、普通じゃ絶対考えられないんじゃないですか。 このB707は、JTが親善大使を務めているカンタス航空より1998年に購入したもので、機首には「Je tt Clipper Ella」と、家族の名前を盛り込んだ愛称が記されているそうですが、2004年に はカンタス航空とタイアップした「Spirit of Friendship」ツアーにより、カンタス航空 の往年の塗装に戻し自らの操縦により世界を回って、私は知りませんでしたが、途中日本も訪問したそうです。 JTは2010年1月26日、ハイチの地震災害支援のため、妻と一緒に、自らが操縦するB707に、6トン の救援物資や医療薬品と、医療スタッフを乗せてハイチまで運んだそうですが、アメリカの富裕層でもこれは出 色の貢献で、飛行機好きの私達に取って、誇りとすべきヒーローと言って良いと思います。 掲載の写真は、JTが所有する、カンタス航空塗装のB707-138B型「Jett Clipper El la」(N707JT)です。

| No.235: 試しに作ってみました/ロサンゼルス(LAX)→ニューヨーク(JFK)ノンストップ便の時刻表&航空会社ごとの搭乗率表です |

発信者:SFO 日付:2010/08/25(水)19:26

[164.net112138190.t-com.ne.jp] 削除

下の数字はロサンゼルス(LAX)→ニューヨーク(JFK)間の航空会社別の年間搭乗率表です △JetBlue (搭乗率) 89% (総席数) 65,700 (搭乗数)58,049 (搭乗数/機) 134 ▲Virgin America (搭乗率) 88% (総席数)272,960 (搭乗数)238,245 (搭乗数/機) 132 ○United (搭乗率) 86% (総席数)231,778 (搭乗数)204,655 (搭乗数/機) 148 ●Delta (搭乗率) 83% (総席数)426,413 (搭乗数)358,203 (搭乗数/機) 98 ◎American (搭乗率) 81% (総席数) 547,395 (搭乗数)484,494 (搭乗数/機) 150 ロサンゼルス(LAX)→ニューヨーク(JFK)直行便のタイムテーブルです ○United LAX 6:10a JFK 2:39p UA84B B757-200 約110席 ●Delta LAX 6:30a JFK 3:05p DL246 B757-200 約176席 ◎American LAX 7:00a JFK 3:29p AA118 B767-200 約164席 ▲Virgin America LAX 7:00a JFK 3:40p 404 A320 約149席 △JetBlue LAX 7:30a JFK 3:57p 670 A320 約150席 ●Delta LAX 8:00a JFK 4:40p DL2662 B757-200 約176席 ◎American LAX 8:25a JFK 4:58p UA22 B757-200 約164席 ○United LAX 8:25a JFK 5:00p AA34 B767-200 約110席 ◎American LAX 9:30a JFK 6:15p AA2 B767-200 約164席 ▲Virgin America LAX 10:40a JFK 7:25p 406 A320 約149席 △JetBlue LAX 10:55a JFK 7:25p 676 A320 約150席 ◎American LAX 11:00a JFK 7:45p AA40 B767-200 約164席 ●Delta LAX 11:30a JFK 8:05p DL2562 B757-200 約176席 ○United LAX 11:45a JFK 8:18p UA26 B757-200 約110席 ◎American LAX 12:10p JFK 8:59p AA4 B767-200 約164席 ◎American LAX 1:20p JFK 9:59p AA32 B767-200 約164席 ▲Virgin America LAX 1:25p JFK 10:10p 412 A320 約149席 ●Delta LAX 1:30p JFK 10:11p DL2462 B757-200 約176席 ○United LAX 1:55p JFK 10:28p UA890 B757-200 約110席 △JetBlue LAX 2:59p JFK 11:25p 672 A320 約150席 ◎American LAX 3:00p JFK 11:25p AA22 B767-200 約164席 ▲Virgin America LAX 3:25p JFK 11:55p 416 A320 約149席 ●Delta LAX 4:00p JFK 12:35a DL2362 B757-200 約176席 ◎American LAX 4:25p JFK 12:40a AA180 B767-200 約164席 ○United LAX 4:30p JFK 12:55a UA28 B757-200 約110席 ▲Virgin America LAX 9:15p JFK 5:45a 418 A320 約149席 ◎American LAX 9:15p JFK 5:45a AA10 B767-200 約164席 △JetBlue LAX 9:20p JFK 5:46a 674 A320 約150席 ●Delta LAX 9:30p JFK 5:50a DL2962 B757-200 約176席 ○United LAX 10:40p JFK 7:01a UA82 B757-200 約110席 ●Delta LAX 11:30p JFK 8:07a DL2862 B757-200 約176席 ◎American LAX 11:59p JFK 8:29a AA30 B767-200 約164席 合計 4877席/日

| No.234: オバマ大統領一家の夏季休暇/マサチューセッツ州の高級保養地マーサズ・ビンヤード島 |

発信者:SFO 日付:2010/08/24(火)10:23 [164.net112138190.t-com.ne.jp] 削除

アメリカのオバマ大統領が、24日マサチューセッツ州のマーサズ・ビンヤード(Martha's Vineyard)島で1 0日間の夏休みに入ったというニュースは、私は大統領はどの様な手段でマーサズ・ビンヤード島に入ったのか ?もし飛行機を利用したなら、例によって、機種は何?という関心を掻き立てられました。 早速ネットで調べてみると、映し出されたのはオバマ一家が到着後タラップを使って飛行機から降りるシーン で、見ると乗機はVC25(B747)でしたので驚きでした。というのも、事前に私が調べたところでは、マ ーサズ・ビンヤード空港には、wikimapiaで見ると、通常ジャンボ機が使用可能と言われる長さ2500m以上 あるような滑走路は無く、最も長い滑走路のサイズは1678m×30mしか無かったからで、ジャンボ機の離 着陸は大丈夫なのか?と大いに心配になったからでした。 Martha's Vineyard Airport/http://www.airnav.com/airport/KMVY ただ、首都ワシントンの大統領専用機の常用飛行場のアンドリューズ空軍基地(因みにこの基地の2本ある内の 最長の滑走路は3000m)とマーサズ・ビンヤード空港間の距離は約600kmに過ぎないので、搭乗させる 人数や、搭載の貨物やジェット燃料を抑えれば、この滑走路の長さの空港でも、しかもジャンボ機でも、楽に離 着陸出来るんだなあと、感心したところです。 私も実際どこかの航空ショーで、機種は忘れましたがジェット旅客機が、離陸時に滑走路の半分位の位置で、見 上げるような高度に軽々と達したのを見た経験があるので、搭載量を減らしたジェット機が極端な上昇を見せる ことは知ってはいたんですが・・・。 マーサズ・ビンヤード島/http://www.wikimapia.org/#lat=41.4324311&lon=-70.668869&z=11&l=7&m=h&o=1 新聞によればマーサズ・ビンヤード島は高級保養地として有名らしく、wikipediaには、「ビル・クリントン元 大統領が妻のヒラリーと娘のチェルシーと共に、就任中に夏の休暇を過ごすことで世界的な注目を集めた。」と あり、この時大統領の保養地として、世界にその名が知れ渡ったということのようです。 但しそれ以前の話ですが、wikipediaの「マーサズ・ヴィニヤード」の項を読んでいくと、「1969年7月1 8日に、ロバート・ケネディ司法長官(故人)の選挙スタッフであったメアリー・ジョー・コペクニ(女性)を 乗せた、エドワード・ケネディ上院議員(ロバートの弟-故人)が飲酒運転する車がダイク橋から落ちて、コペ クニを死なせてしまったにもかかわらずケネディが現場から逃亡した事件が起き、世界の話題を呼んだ(チャパ キディック事件)。その橋はチャパキディック島(マーサズ・ヴィニヤードに繋がる小さな島でエドガータウン の一部)のポカ池の上に架かっていた。」とあり、そういえばそんな事があったなあと思い出させられました。 問題のダイク橋/http://www.wikimapia.org/#lat=41.373403&lon=-70.453611&z=18&l=7 ところで、オバマ大統領のこの休暇に対して、アメリカ国内でいくらかの批判があったようです。その1つは、 「今年の休暇は英BPの石油掘削施設事故で観光業も大きな痛手を受けているメキシコ湾岸で過ごすべきだ。」 というものや、「国家が深刻な景気後退にあり、2つの外国の戦争に息子や娘を派遣しているときに、オバマ氏 がマーサズ・ビンヤードの高級な一角で休暇を過ごすというのはやっかいだ。」というものです。一見して尤も な言い分ですが、私としては、「大統領といえども人間であり、希望する場所で過ごす休暇も必要」という議論 の方に組みしたい気持ちです。

| No.221: JALがカリフォルニア・ナパの運行乗員訓練所の閉鎖を決定/昨年の訪問の思い出がよみがえりました |

発信者:SFO 日付:2010/07/02(金)19:35 [164.net112138190.t-com.ne.jp] 削除

JALが、とうとうサンフランシスコ・ナパの運行乗員訓練所の本年度中の閉鎖を決断してしまったようです。 誠に残念です。又、パイロット養成訓練を今後5~7年間休止し、現在訓練中でライセンスを取得してない約1 30名について、養成を断念するという、非常にシビアーで不誠実な措置に踏み切りました。地上職として雇用 は継続するとしてるそうですが、パイロットの訓練コースを約束しておきながら、取り消されたら、いくら会社 が倒産したからといっても会社自体は存続して運行を続けてる訳ですから、納得できないでしょう。 訓練生の皆さんは諦めることはない、私なら訴訟でも何でも起こして、取り消しを求めて最後まで闘いますね。 少なくとも、訓練休止明けの再開時には、優先して訓練に参加させる約束をさせるべきです。 そうは言っても、あくまで私は、昨年7月にJAL募集のサンフランシスコ・ナパ運行乗員訓練所見学ツアーに 参加して以来のJALファンですから、JALの再建を心から願ってる身です。 今年1月16日のこちらの掲示板への投稿、「No.137: ナパのJAL乗員運行訓練所/ずっと運営を続けて欲し いです」のタイトルでしたが、そこで書き込んだ「JALが会社更生法適用になって再建目差す訳ですが、これ からどうなるのか心配です。社員を15000人も削減とか、747は全機売却ないし処分とか報道されるのを 見るにつけ、『ナパの訓練所は大丈夫なの?』っていう気持ちになります。」という私の心配が、現実のものに なってしまいました。 ナパ訓練所の、アメリカ人のIASCO社教官44名の方達や、女性事務員さんも解雇されるんでしょう。訓練 用の単発のボナンザA36が22機、双発のバロンB58が14機、シュミレーターが双発機用2台、単発用が 3台ありましたが、これも処分される運命なんですしょうね。掲載の写真は、昨年私がJALナパ訓練所を訪問 した際に撮影したもので、写っているのは単発のボナンザです。 それでも経営の最新の見込みでは、来年3月期(今期)連結業績で売上高1兆3000億円超、営業利益250 億円、営業利益率2%弱を想定してるみたいですから、計画通りに進めば今は最悪期としても、年が明ければ薄 日が差すという所まで持ち直して来るようです。更にその先では、13年3月期は利益率を、3年間で約5倍 の、9%強まで改善させるという話ですから、死の一歩手前の重病人だったJALが、元気ハツラツの健康優良 人になると太鼓判押されてるようなものです。今期売上高の見込み額は、1月に公表した再建プランより約50 0億円上積みしたそうですが、是非実現して欲しいものです。 さて先月の6月29日にグッドニュースが飛び込んで来ました。三菱航空機のMRJを、中東のカタール航空が 導入を検討してると、東京に滞在中の幹部の談話が明らかにされました。カタール航空と言えば、超大型機A3 80を、最近32機追加発注して総発注数90機として驚かせたエミレーツ航空、エチアド航空、サウジアラビ ア航空と並んで発展著しい注目の中東の航空会社の一つです。しかもカタール航空は、リージョナル航空機の範 疇に入る飛行機を現在保有しておらず、仮に発注があるとすれば大量発注が見込まれますので、このカタール航 空のMRJ発注検討の話には大いに期待が膨らむところです。

| No.219: 海上自衛隊が現在運用中の1兆円掛けたP3C100機は過剰装備/ムダは防衛予算にも多いにあり聖域視すべきでない |

発信者:SFO 日付:2010/06/23(水)10:25 [142.net112138057.t-com.ne.jp] 削除

掲載の写真は、沖縄の那覇空港に併設されてる海上自衛隊の那覇基地です。写っている4発の航空機は対潜哨戒 機のP3Cですが、1機100億円もする超高額兵器で、私は一見して本当にびっくりしてしまいました。「那 覇基地だけで何でこんなにP3Cがずらずらあるの?」というのが私の正直な気持ちです。この写真を見ての驚 きの気持ちを伝えたくて、この文章を書く気になりました。(迫力ある映像なので掲載のグログからお借りしま した) P3Cは、1981年から自衛隊が導入したロッキード製の対潜哨戒機で、1機100億円もして、海上自衛隊 は約100機余り装備したので、それだけで1兆円以上も掛ってます。対潜哨戒任務にこれ程の巨費を投じるの はどう考えても理解不能です。それにしても、P3C100機導入決定時に、自衛隊内部のことは分かりません が、政治の場で可否の議論があったという話は聞いたことがありません。 自衛隊の兵器導入政策には、どの様な原則があるのか?900兆円近い国の借金を減らすためには、自衛隊の装 備の中に無駄がなかったか、検証する必要があると思います。1例として(1例に過ぎませんが)P3C対潜哨 戒機の問題があります。P3Cの採用決定は、当時の国産化方針をひっくり返して、田中角栄内閣でなされたと されています。全日空トライスター機導入を巡るロッキード事件との関連で、一度は決定は白紙に戻されました が、最終的にP3Cが採用になってます。これだけでP3C100機導入を巡って何かあったのではと、疑う気 持ちになってしまいます。 因みに、桁違いに広い、世界中の大洋にグローバル展開しているアメリカ海軍のP3Cの装備機数は161機 で、日本の1.6倍に過ぎません。日本と国情の似通った、周囲が海に囲まれたイギリスの場合では、対潜哨戒 機に英国産の民間旅客機コメットを改造した「ニムロッド」を装備してますが、機数は約50機です。日本がイ ギリスの倍も対潜哨戒機を持つ根拠は一体何なのか? 少なくとも、今やれて尚且つ必要なことは、現有のP3Cの運用状況を精査してみることだと思います。月間で 哨戒何フライト、訓練何フライト、その他何フライト、整備何機何時間と、合計のフライトと整備の時間何時間 と集計すれば、果たして100機必要だったかどうかの目安の数字は出るはずです。1兆円もの税金を投じる以 上、もっと真剣な議論が必要だったし、装備後の装備数の検証作業も欠かせないのではないでしょうか? 海上自衛隊那覇基地に所在する、P3C装備部隊である第5航空群のホームページを見ると、その任務について 以下の様に書かれてます。「第5航空群は、昭和56年7月15日発足、日本の南方海域の防衛に従事するとと もに、災害派遣や航空救難など国民の生命、財産を守ることを任務とします。」ここには、「潜水艦」とか「対 潜水艦戦」とかの文字はホームページ上には無く、装備する超高額兵器であるP3Cの紹介は飛行中の写真だけ で、その紹介文にある「尖閣諸島上空を飛行する5空群P-3C」以外、P3Cの文字は全くありません。 海上自衛隊のP3Cの部隊は5隊あり、それぞれ20機のP3Cを保有してます。所在する基地は厚木2隊(4 0機)、鹿屋1隊(20機)、八戸1隊(20機)、那覇1隊(20機)で合計5隊100機です。外国の場合 対潜哨戒機の部隊編成は、1隊10機以下が普通で1隊20機など聞いたことがありません。過剰装備とも思え ます。100機という機数がまずあって、それを無理に4基地に振り分けたという感じです。それでも1隊は収 まりきれずに、厚木には2隊40機が置かれてます。 国民は、1機100億円の税金が使われていることを、決して忘れてはいけません。私は素人考えですが、はっ きり言って1機100億円もする以上、自衛隊には予備機も入れて30機あれば十分だと思います。厚木・鹿 屋・八戸・那覇にそれぞれ6~7機で、残りは予備機です。それだけあれば海上と潜水艦の哨戒任務は充分こな せると思います。それだけだとしても、導入費用だけで3000億円掛るし、運用費用は地上設備や電子機器の メンテナンス費用等を含めれば、膨大なものになるはずです。費用対効果を考えれば、これ位がぎりぎり限度の 装備数かと思います。これ以上哨戒機を増やす位なら、隊員の給料を増やす方に回した方が、士気向上に繋がっ てずっと有効な使い方の様に思われます。

| No.217: 16歳の挑戦を支えるハイテク機器に目を見張るばかり/①自動操縦装置②GPS③衛星電話 |

発信者:SFO 日付:2010/06/19(土)04:46 [142.net112138057.t-com.ne.jp] 削除

ロサンゼルス発の時事電で、ヨットによる単独世界一周航海に挑戦中の米カリフォルニア州のアビー・サンダー ランドさん(16)が、10日インド洋上で緊急遭難信号を発したまま音信が途絶えたとのニュースがありまし たが、11日になって無事であることが確認されました。消息を絶った時に航行中だったとみられる地点は、当 時約25メートルの強風が吹き荒れていて、波の高さも6メートルと大荒れで安否が気遣われていましたが、彼 女のヨットはマストが折れていて、サンダーランドさんは世界一周航海を断念したそうです。 私はこのニュースを知って、「十代の女の子にこんな危険な冒険をさせるな」とか「親は冒険を許すべきでなか った」とかの声が上がるのではないかと心配しましたが、私としてはそうは思いません。それは、リスクを十分 知った上での冒険であったろうし、十代の、しかも女の子であっても、冒険を思い止まることはないと思うから です。むしろ、わずか16歳の女の子に、こんな冒険が出来る時代になったんだなとの感慨と同時に、その冒険 を支える科学技術の進歩に注目しました。(既に5月15日 オーストラリアのジェシカ・ワトソンさん(16 )がヨットによる単独での無寄港、無支援の世界一周航海に成功していました。) かつて、堀江謙一さんが1962年に24歳でヨットで単独太平洋横断した時も、1973年から足掛け2年の 西回り単独無寄港世界一周した時も、GPSは無かったと、2008年に「ウエーブパワーボート(波力船)」 で太平洋単独横断した際のブログの日記に、以下の様に記してます。「2008年6月17日(火)/最初の『太平洋ひ とりぼっち』や次の世界一周の時はGPSはありませんでした。六分儀と天文略歴表で位置を確認するしか方法は ありませんでした。今はGPSは手放せなくなっています。もちろん六分儀と天文略歴表は積んでいますが、お守 りとして大切に保管しています。」 私は、六分儀は使ったことも、手にしたことすらありませんが、GPSの様に簡単に連続して自分の位置を知る ことが出来る機器がある今は、使う人は殆どいないんじゃないでしょうか。それとも外洋を航海する大型船とか は、堀江さんのように、GPSの故障とかに備えて必ず装備してるものなんでしょうか。 堀江さんは、1962年の単独太平洋横断した当時からアマチュア無線家で、実は広い大洋の上でも「ひとりぼ っち」ではなかったことは、同じ日記から知ることが出来ます。「2008年4月19日(土)/広島市こども文化科学 館のアマチュア無線クラブと無線交信を行いました。40分間に渡って楽しい時間を過ごしました。」 しかも、私としては想像もしてなかったんですが、2008年の航海にはレーダーも搭載してたんですね。 「2008年6月12日(木)/レーダーでは島影が確認できます。」ただレーダーは、周辺の船とか島の存在を知って 衝突を回避するために必要であるという事なので、確認は出来ませんが、堀江さんも1962年の冒険の際には 装備してたかも知れません。 NHK4月29日放送の地球ドラマチック「16歳、海へ~単独世界一周マイクの航海日誌~」では、2008 年11月イギリス人のマイク・ペーラムさん(16)の単独無寄港世界一周の最年少記録を達成したドキュメン タリーを放送しましたが、ここで私は、この航海を支える科学技術の進歩を目の当たりにしたのです。 それは①ヨットの自動操縦装置②GPS③衛星電話でした。私はヨットにもオートパイロットがあるなんて初め て知ったのですが、映像を見ると確かに高高度を巡航する飛行機のエルロンのように、微妙に舵が左右に動いて 方向を修正してるのが分かります。私は飛行中の飛行機の、主翼の内側の高速エルロンで、機体のローリングを 調整する動きを見ているのが好きですが、まるでその高速エルロンの動きを見てるようで感動しました。 GPSは、番組では太平洋上での南半球から北半球に向けての赤道通過時に、緯度「0」のその瞬間のGPS画 面を写しだしていましたが、やはりGPSの威力を目の当たりにする感動的な瞬間でした。ご本人としては、南 米大陸最南端のホーン岬を通って大西洋に出るルートを通りたかったのですが、途中で起きた数々のトラブルで スケジュールが大きくずれて悪天候の時期に掛る為、諦めて止むを得ずパナマ運河を通過するルートに変更して 、太平洋を航行してる時の事でした。 衛星電話は、洋上から母国のロンドンのトラファルガー広場にいる父親に自動操縦装置が故障して苦労してると 伝えて話し合ったり、航海の様子をガールフレンドや友人と話したりと「あなたはロンドンのどこかにいるんで すか?」と言いたくなる様な、地球上どこにいても誰とでも話せるというシチュエーションで、心に空白を生ま ない素晴らしさです。 それでも、南極海の荒れた海で20mの高さの大波に襲われてあわや転覆の恐怖を味わったり、舵の故障や浸水 に見舞われて、修理の為にオーストラリアやニュージーランドの港に寄港して無寄港記録を諦めたりと、苦難に は事欠かない航海ではありました。私が思うのは、決して楽な航海でないことは分かりますが、今の科学が産み 出した素晴らしい機器が、どれほどこの冒険を支えてるかという事です。もしこれらの機器が無かったとしたら 、これらの少年・少女がこの冒険に挑戦出来ただろうかという思いがします。 掲載の写真は、世界一周航海を成し遂げたオーストラリアのジェシカ・ワトソンさんの写真ですが、ハイテク機 器で武装したこのヨットを見ていると、たった一人の挑戦をハイテク機器がサポートする現代の冒険が、あたか もゲームの様な感覚で行われているのではないかと錯覚させられるかのように感じてしまいます。

| No.213: LAXのエンブラエル120が駐機してたターミナルの位置/機上から撮影した写真の正解はロサンゼルスでした |

発信者:SFO 日付:2010/06/03(木)23:25 [142.net112138057.t-com.ne.jp] 削除

私が昨年9月、アメリカ西海岸を旅行した時、現地時間9月23日ロサンゼルス(LAX)8:29発サンディ エゴ(SAN)行き、ユナイテッド・エクスプレス/スカイウェスト6322便、エンブラエル120が駐機し てたターミナルの位置が分かりました。 私は、私のいたターミナルは、現地では、東西に伸びた滑走路に挟まれた、南北にあるターミナルの北側かと勘 違いしており、そのまま今迄ずっとそう思い込んでいたんですが、wikimapiaで見て、南側のターミナルであっ たことに気付きました。 LAXでは滑走路に向かって左側に太平洋があると思ってたのが、実は右側だったなんて、何か頭の中が混乱し て、右左がはっきりした今も、なかなか現実をスムースに受け入れられません。 LAXには4本の滑走路があって、ターミナルの北側に2本、南側に2本と別れて配置されてます。その南側の 2本の滑走路の地下を、州道1号線(サウス・セプルペーダ・ブルーバード)がクロスして通っていますが、滑 走路を横切る形で道路が立体交差してるのは、LAXではこの1本だけですから、見て頂ければすぐ分かると思 います。下に張り付けたwikimapiaの写真を見て頂ければ早いですが、右上に見える道路が州道1号線です。 http://www.wikimapia.org/#lat=33.9403092&lon=-118.3976117&z=19&l=7&m=h&o=1 そして「+」の位置に、この映像でもエンブラエル120が駐機してるのが見えますが、まさにこの位置に駐機 してたエンブラエル機(私の乗機)を、私が撮影した写真が、昨年10月28日にこちらの掲示板に「No.49: アメリカで原チャリに乗れたら良いのに・・・」のタイトルで貼り付けた、文書と写真なのです。 下に掲載した写真は、エンブラエル機に乗り込んでから、LAXの「8」ターミナル方向を撮影したものです が、wikimapiaの衛星写真と見比べて頂けると、ターミナルから伸びたブリッジの、上空から見た写真の通り の、長く伸びたブリッジがお分かり頂けると思います。 下のURLは、LAXのターミナル配置図ですが、「7・8」がユナイテッド航空専用のターミナルで、私はラス ベガスからLAXに着いて、ターナル7のどこかのブリッジ(ターミナル7の先端に近かったように思います が、正確な位置は忘れました。)を通ってターミナル7に入り、ターミナル7→8の、コの字型の通路を通って ターミナル8の先端まで行きましたが、ここの記憶は今でも鮮明です。 http://www.lawa.org/uploadedFiles/LAX/pdf/terminalmap.pdf ところで私の投稿の、今年の2月14日付けの、タイトル「No.172: 機上からの写真とwikimapia地図の比較ゲ ーム(その2)/このページを閲覧してる方答えて下さい」の中で、掲載の機上から見た写真が、どこを撮影し たものか、分かった方は当てて下さいという問題を出して、そのまま答えの発表しないで来てしまったことを覚 えておいででしょうか? どなたからもお答えは無かった訳ですが、遅ればせながら、ここで発表したいと思います。この写真は、「私が サンディエゴ空港(SEA)からサンフランシスコ空港(SFO)へと飛んだユナイテッド機A320の機上か ら撮影したものです。」と記した上に、ヒントとして、「①SAN→SFO間のアメリカ大陸西海岸のどこかで す。②この写真の撮影位置から、この機のSFOランティングまでの時間は画像の撮影時刻記録で測ると、約6 0分です。」と、明らかにしてました。 正解を明かすと、何とロサンゼルスの海岸線でした。A320のエンジンのパイロンの上の、地上に薄らと左右 に伸びてる白っぽい影がLAXなんですね。私は撮影した本人なので、何処で撮影したか記憶にありますからL AXと断定出来ますが、この写真だけ見た人なら、これをロサンゼルス上空から撮った写真とは分からないと思 います。 大都会の市街地が写ってるようには、とても見えませんよね。そんな訳で、これで正解をお知らせしたので、心 につかえていた私に取っての宿題はこれで一応終わったので、一安心ということでほっとしました。

| No.210: 何気なく撮影した1枚の写真から/C-141→カイパー空中天文台→NASAエイムズ研究センター→月探査機エルクロスへと結び付きました |

発信者:SFO 日付:2010/05/21(金)01:20 [142.net112138057.t-com.ne.jp] 削除

ウェブマスターさん、私の「投稿記事ページ」の新設、有難うございます。こんなこと出来てしまう、ウェブマ スターさんのテクニカル・ポテンシャルの高さには敬服です。こうして、ウェブマスターさんが分類されたのを 見ると、私の興味・関心がどんな分野にあるのか、一目瞭然ですね。私の勝手な書き込みに、「楽しい記事を、 感謝、感謝です」と答えて頂けるので、ますます増長してしまいそうです。これからも色々お世話を掛けると思 いますが、宜しくお願い致します。 さて、私の今年2月10日の書き込みで、「No.167: 両空港・飛行場とも間の狭い2本の平行滑走路/サンホセ 国際空港とモフェット・フェデラル・EF」という、タイトルのがありました。その中で、「サンホセ国際空港 から北西方向に10~15km位離れた位置に『モフェット・フェデラル・エアフィールド』という、NASA 管理の飛行場が在りました。」と書きました。 そして投稿と一緒に掲載した写真は、私が昨年9月にアメリカ西海岸を旅行した際のワンシーンですが、日本に 帰国する日に撮影した写真で、サンディエゴからサンフランシスコに向かう機上からのものです。今まさに、サ ンフランシスコ国際空港(SFO)が真近に迫っている、日本でも有名なシリコンバレーの上空を、SFOに向 けてアプローチ中のユナイテッド航空A320の機上から撮影したシーンです。 この飛行場を撮影したのは、「上空から見てて飛行場があったので、思わず撮影したもので、狙って撮影したも のではありません。シリコンバレー上空ですから、後から調べれば何という空港か分かると思って、取敢えず撮 影しておいたものです。」という事情からでした。 昨日、たまたまこの両空港をwikimapiaで拡大しながら細かく見てたら、モフェット・フェデラル・エアフィー ルド(MFE)に、懐かしいアメリカ空軍のC-141スターリフター輸送機を発見して喜んだんですが、19 64年10月から配備が始まり、全部で284機生産されたこの輸送機も、2006年5月に米空軍からは全機 退役してしまいました。ですから、今ではwikimapiaで数々ある米空軍基地を細かく観察しても、このC-141 を見付けることは出来ません。 ところが、ここMFEに1機だけC-141が残っていたんです。何故でしょうか?ネットのwikipediaでC-1 41の項を調べてみると、「C-141Aの民間向けデモンストレーション機・L-300が1機製造されたが、 量産は行われず、後にアメリカ航空宇宙局のカイパー空中天文台となっている。」とありました。 そうなんです、私もかなり以前のNHKの宇宙番組で見た記憶がありますが、このカイパー空中天文台は装備し た赤外線天体望遠鏡を使って、銀河中心に何があるか探っていたんです。電波望遠鏡では銀河中心に何があるか 探ろうとしても、宇宙空間に漂っているガスやチリに阻まれて見えませんが、赤外線はガスやチリの層を透過し て地球まで到達出来るので、カイパー空中天文台の赤外線望遠鏡は天体の観測に有効で、高度1万メートルの機 上から、銀河中心があるいて座の方角に望遠鏡を向けている、といった番組でした。 今では衛星を使って、大気の影響のまったく無い宇宙から直接観測出来ますが、当時は飛行機で、大気中の水蒸 気などに出来るだけ邪魔されない高度まで望遠鏡を持って行って、天体観測してた訳です。その時登場したNA SAの科学者は、「私は、(観測結果から)銀河中心にブラックホールがある確率は_%位だと考えていま す。」と述べてたとの記憶があります。勿論現在では、銀河中心には巨大ブラックホールが存在していること は、天文学上の常識になってますが。 ではカイパー空中天文台が配備されてるMFEとは、NASAにとってはどういう施設なのか?ということが気 になりますよね。単なるカイパー空中天文台の、駐機場に過ぎないのかどうかです。そこで更に調べていくと、 ここは何と、名前は誰でも一度は聞いたことがあると思うんですが、有名なNASAの「エイムズ研究センタ ー」なんです。 掲載した写真に見るように、ここは飛行場ばかりでなく、広大な敷地に研究施設の建物が点在してます。そして wikipediaで調べてみると、ここには、「世界最大の風洞があり、実際の大きさの航空機を試験可能である」と あります。掲載の写真でも、素人目にもそれとすぐ分かる巨大な建物がありますよね。私が撮影して、No.167の 投稿に掲載した写真にも、よく見ると、この風洞の大きな建物は確かに映ってます。ただ実機の試験が可能と言 われても、私には航空機の実機、例えばB747の様な巨大な機体を、どこをどう通ってこの建物の中に運び込 むのか考え付きませんが。 更に驚いたことに、ここの研究所の沢山あるNASAの担当ミッションの中には、何と、私が昨年11月15日 のこちらの掲示板への投稿で紹介した、無人探査機「エルクロス」を月に衝突させて、カベウス・クレーターの 永久影の中に氷が存在するかどうかを探った、ルナ・プロスペクター計画もあったんです。 こうして見ると、何気なく撮影した1枚の写真から、撮影した本人が気付かない内に、様々な広がりと結びつき が生まれていたわけで、こちらの掲示板に投稿させて頂いたお陰で、この不思議な繋がりを垣間見れたのだと思 い、感謝したい気持ちでいっぱいです。 以下にMFEで発見した、C-141(カイパー空中天文台)のwikimapia衛星写真のURLを掲載します。良く見 て頂くと分かるのですが、機首と主翼の前縁の間の胴体の左側に、直角にうっすらと線が入ってるのが見えま す。そこが、上空で開けて赤外線天体望遠鏡で天体を観測する、開口窓です。 http://www.wikimapia.org/#lat=37.4150285&lon=-122.0531997&z=20&l=7&m=h&o=1

| No.208: あなたならどちらを使いますか?/山手線大井町駅から東京モノレールor品川駅から京急羽田空港線 |

発信者:SFO 日付:2010/05/19(水)02:36

[142.net112138057.t-com.ne.jp] 削除

掲載の写真は、私の中では今一番のホットスポットなんですが、京急蒲田駅から羽田線への接続高架工事の行わ れている現場です。最近特に、京急品川駅→羽田空港駅間ノンストップ電車の京急蒲田駅飛ばしに対する、大田 区の怒りと抗議の報道で、いやが上にも注目を浴びることとなりました。 この写真の現場について少し解説しますと、この京急空港線は、手前4車線の第一京浜国道とレールがカーブし ながら交差していて、遮断機も見えますが、ここの部分だけが今迄単線で、上り下りの電車が通過するする度 に、遮断機が下りて通行がストップさせられていた訳です。 私もこの状態で、ここを京急電車に乗って通ったことがありますが、本当に変な感じがしました。まるで都電に 乗ってるような感じなんですね。しかもいちいち、第一京浜という4車線の幹線道路を遮断機で止めて電車が通 る訳なんですが、羽田に向かう線路が急角度でカーブしながらなので、加速出来ずスピードが出せなくてゆっく り通って行くので、都電が何両も?がって道路を横切って行くような、変な感覚なんです。 ここでは今、上り線の高架化によって、第一京浜を止める電車は下り電車のみになりましたが、2014年に上 り線も高架化されれば、この踏切も無くなります。ここから羽田空港駅まではわずか6.5kmの距離なんです が、羽田空港の拡張工事が進んで、京急の羽田空港駅が1998年11月に完成して、「空港アクセスに注力す る京急の戦略拠点」(京急のホームページから)と位置付けられてから、この6.5kmがますます京急にとっ て、手塩にかけて育てたい戦略路線になったのだと思います。 実際今迄京急は、この羽田線では、高架化や地下化・半地下化、羽田空港地下乗り入れ等で相当な投資を行って 来ましたよね。京急蒲田駅飛ばしに対する大田区のブーイングにもめげずに実行に移せたのは、羽田線を本格的 な空港アクセス線として育てたいという、京急の強い思い入れがあったからではないかと、私なりに想像してま す。 ですが、この京急蒲田駅飛ばしの騒動でさんざん報道されたおかげで、京急は結局得したんではないでしょう か。羽田に行く場合、一番便利なのは東京モノレールだと思ってる人は多いでしょうし、そもそも京急で羽田に 行ける事を知らない人もまだ多いんじゃないでしょうか。それが今回の騒動で、JRで品川駅まで行って京急に 乗り換えれば、ノンストップで羽田に行けることが知れ渡ったわけですから、京急にとって願っても無い宣伝に なったと言えませんか? 因みに「駅すぱあと」で調べたら、JR東京駅発で浜松町駅で乗り換えて、東京モノレールを使って羽田空港第 2ビル駅まで行くと、時間は35分掛って料金は620円で、同じくJR東京駅発で品川駅乗り換えで京急(エ アポート快特)を使って羽田空港駅までだと、時間は40分掛って料金は560円でした。どっこいどっこいで すが、あなたならどちらを使いますか?いずれにしても、羽田空港へのアクセス手段が最低でも2つあって私達 には便利ですし、羽田に行く場合の楽しみが増えたと言えると思います。 尚、「No.201: 羽田の国際線ターミナルが10月オープン/総合的な交通体系の流れの構築がますます大事」の 中で「ノンストップ便が実現することによる時間短縮効果は、16分→15分で1分短縮でしかないのですが」 と書きましたが、正しくは 「17分→16分で1分短縮」でしたので訂正させて下さい。 しかしながら今の時点で思うのは、東京駅から直線距離で約15kmという目と鼻の先にある羽田空港にアクセ スするのに、35~40分も掛るというのは、いくらなんでも掛り過ぎのように思います。今の時代の空港アク セスとしては、時間的には失格かと思います。せめて15分以内位にしないといけない。 もし仮に空港アクセスがこの位良くなれば、東京⇔大阪リニア新幹線が仮に実現しても、航空機は充分リニアと 競争出来ると思います。リニアとは時間的にもどっこいどっこいだし、リニアからは富士山は見ることは出来ま せん。一方航空機はB787のように、素材の進歩で窓が大きくなるわけですから、ビジネス客は別として、少 なくともますます観光客向きの乗り物になります。 リニア新幹線をこれからやろうとしているJR東海にとっては、羽田空港アクセスの向上は、自分の足を自分で 引っ張ることになるかも知れません。その意味で、前原誠司国土交通相がJR東海に、新幹線を羽田空港に乗り 入れるように促したことに対する返答が、「現状では難しい」であったのは、JR東海なりの意味があったから かも知れません。前原大臣はJR東海に、その考え方を問い質した方が良いのではないでしょうか。

| No.202: 猪瀬直樹著「空港の内幕」から/羽田空港に2つある管制塔はやはりムダな重複投資だったのか? |

発信者:SFO 日付:2010/05/10(月)22:35 [142.net112138057.t-com.ne.jp] 削除

☆羽田の四本目の滑走路は必要か?

☆

羽田空港では、ひとつの滑走路は着陸用、もうひとつは離陸用と分けていて、同時離着

陸が行われていない。これでは二本ある意味がな

い。

同時離着陸を行わない理由として、当局では軍事空域や騒音問題など条件による制約の

問題をいろいろ挙げている。だが実際には、それほど交通量が多くないので同時離着陸

が必要ないことや管制業務が煩雑になるのを避けてのことだろう。やはり滑走路は余っ

ているのである。にもかかわらず、いま羽田空港では四本目にあたる、D滑走路をつく

る計画が立てられているのであ

る。

・・・現状の三本でも、充分、一日1000便以上をさばくことができるのだ。いまの

一日660便は、後続機の余裕時間や遅延時に備えた緩衝時間を多めに設定して、取り

扱い機数を過少に見積もっているのである。決して、今の数字が限界ということはな

い。

(D滑走路は長さが)短く、国内線が前提となっている。これでは東京都が提案してい

る、国際線を前提として沖合に長距離の滑走路をつくる計画のほうが、まだコンセプト

が感じられ

る。

そもそもいまになって言い出すぐらいなら、初めからD滑走路をつくればよかったの

だ。いまから新しいD滑走路をつくるとなると、D滑走路が見える位置に管制塔を移す

必要が出てくる可能性もある。ここでまた、ムダな公共事業が行なわれ、多額の税金が

投入されることになるのであ

る。

☆当局も関空の発着可能回数を四割増やせると考えている

☆

いま成田空港を離着陸する便は一日350便程度、最も多いときでも380便程度であ

る。関空が一日300便ぐらいで、伊丹空港も300便程度、そして羽田空港が660

便。ひとつの空港がさばく便数が、あまりに少なすぎる。明らかにインフラ過剰なので

あ

る。

これは空港の整備計画を立てる段階で、需要予測を水増ししているからである。たとえ

ば2001年12月1日付の「朝日新聞」には、こんな内容の記事が載っていた。旧運

輸省では、運用しだいで関空の発着可能回数が公表値の年間16万回から22万回以上

に増やせるという試算を出しながら、そのことを隠していたというのである。

☆民営化すれば航空運賃は下がるのに・・・

☆

日本の管制処理能力はいったいどれぐらいのものなのか・・・。「日本の管制処理能力

が低い」というのは、よく聞く批判である。実際、彼らの処理能力は、欧米に比べて半

分しかない。日本の管制官の中には、欧米の空港では、なぜあんなにハイペースで飛行

機を飛ばせるのか、不思議に思っている人も多い。

管制処理能力を上げる方法としては、欧米のように民営化するのがいちばんだろう。多

くの航空機を安全に飛ばすほど収益が上がり、管制官たちの給与もよくなる仕組みがで

きれば、必然的に効率がよくなり、管制処理能力も向上する。

すでに欧米では、管制会社が管制サービス料を収入源にして、年間、数百億から100

0億程度を稼いでいる。管制サービス料は、ほとんどの管制会社が飛行距離に応じて決

めているが、いずれも日本の数分の一程度である。それでも十分な利益が出せるのだ。

航空会社は航路を考えるとき、燃料消費量や着陸料、管制サービス料などを計算して、

できるだけ安く効率的なものを選ぼうとする。結局、国際拠点空港になるには安く降り

られるかどうかが重要で、滑走路の本数は関係ないのである。

空港の使用料は、着陸料と航行援助施設利用料を合わせたものである。空港料金の問題

というと着陸料が高いことに注目がいくが、実際には航行援助施設利用料のほうが高

い。空港の利用を増やすには、こちらを安くするほうが、より急務である。だからこそ

航空管制を民営化して、管制サービスの単価を安くする必要があるのである。

海外の航空事業が民営化によっていちばん変わったのは、管制で働く人間にも航空会社

にも利用者にも、都合のいい好循環のサイクルができたことにある。管制官にとって

は、航空機を安全に安くたくさん飛ばすほど自分たちの報酬が上がることになる。これ

は着陸料や管制サービス料の低下につながり、航空会社の利益になる。その結果、航空

運賃が下がり利用者も恩恵を受けるというわけだ。

☆行革の敵・国土交通省☆

成田空港をはじめ日本の空港になぜコンセプトがないかというと、競争がないからであ

る。日本の空港はごく一部を除き、すべて国または自治体による運営で、利用者を増や

さなければならないというインセンティブに切迫感がない。経営効率と顧客へのサービ

スを重視するという発想が生まれないのである。

そこで空港の民営化が必要という話になったのだ。・・・その民営化案というと、完全

民営化からはほど遠い上下分離方式である。成田空港と関西国際空港(関空)、さらに

2005年に開港予定の中部国際空港という三つの国際拠点空港について、ターミナル

ビルは上物法人、滑走路などは下物法人にする。そして上物法人は成田、関空、中部な

ど個別に民営化し、下物法人は三空港を統合して一つの特殊法人にするというのだ。だ

が特殊法人というのは、簡単に言えば政策の実施機関である。国営だったものを特殊法

人に変えただけでは、本当の意味での改革にはならない。

・・・この国土交通省案についての(空港公団の)意見は大きく分かれていた。職員

は約900人いるが、そのうち国土交通省案を評価している人が三割、評価していない

人が七割といったところである。評価しないという声のほうが大きいのに、そちらの声

はほとんど聞こえてこない。天下りであるトップの意向に逆らいにくいというムード

が、公団全体に漂っているのである。

☆一空港一民営会社は世界の常識☆

国土交通省が上下分離方式を主張するのには、天下り先を拡大しようという目論見もあ

るだろう。上下分離方式だと、三つの国際空港の下物、すなわち滑走路の建設・整備を

一体化させたうえで、これを特殊法人が行うことになる。特殊法人なら、これまでどお

り空整特会(空港整備特別会計)から資金を流し込める。空整特会を使って自分たちの

天下り先を増やそうというのである。

国土交通省案のもうひとつの問題点は、三空港の下物部分をひとつに統合している下物

法人では会計も三空港でひとつだということだ。収益も負債も三空港とも一緒にするこ

とになるから、成田空港から出た利益で関空の赤字を埋めることになる。関空の第二滑

走路をつくるためだ。

世界の空港のほとんどが、ターミナルビルと滑走路を一体化して経営している。着陸料

は空港法人の独自収入になっていて、料金も自由に設定できる。ターミナルビルの稼ぎ

が増えてくれば、着陸料を下げてさらに飛行機を呼び込みやすくする。そうして空港の

競争力を高めているのである。

・・・いま日本では、ターミナルビルと空港施設の経営が分離されており、かつ国の

関与が強い仕組みであるため、利用者の立場に立った発想が出てこない。自立的な経営

が確保されることで、利用者側に立った空港の経営やサービスが実現する。今後の空港

経営は、国土交通省が唱える上下分離方式ではなく、一空港に一会社とするか、成田空

港と羽田空港を一体化して民営化するなどエリアで考えるか、どちらかであろう。

| No.201: 羽田の国際線ターミナルが10月オープン/総合的な交通体系の流れの構築がますます大事 |

発信者:SFO 日付:2010/05/08(土)21:44 [142.net112138057.t-com.ne.jp] 削除

今京浜急行線の羽田空港アクセスを巡って、京浜急行と大田区の対立が起きてるようで す。品川発羽田行きの空港アクセス電車を、京浜蒲田駅を飛ばしてノンストップで羽田 に接続したい京浜急行と、これまで京急空港線の高架化を財政的に援助してきたことを 理由に、京浜蒲田飛ばしに反対の大田区との間での対立のようです。 京急は、大田区の反対があっても5月16日から予定通りノンストップ運行を始めるこ とにしてる様ですが、京急線を使って羽田空港にアクセスする航空旅客の立場からすれ ば、ノンストップ便があった方が有難いと思うはずですから、ノンストップ便があって 良いんじゃないでしょうか。 実はノンストップ便が実現することによる時間短縮効果は、16分→15分で1分短縮 でしかないのですが、私が思うに品川から羽田までノンストップで行けるという、世の 中に対するアピール度・心理的効果はかなりなものと思っています。京急自体も羽田線 を一支線から、会社の顔にしていこうという展望を持っているのではないでしょうか。 今年の10月から、羽田の国際線ターミナルがオープンして国際旅客が増えることが予 想され、その分都心へのアクセス客が増えて、京急は東京モノレール線との競争上もノ ンストップ便が必要と判断したのだと思いますが、当然の成り行きだと思います。私と しては、京急は専用車両を作ってでも品川でJRと接続して、立川駅とか大宮駅とか千 葉駅とか、それが出来なくとも、せめて東京駅まで相互乗り入れして欲しい位です。 前原誠司国土交通相がJR東海に新幹線を羽田空港に乗り入れるように促したのは、新 幹線の大井車両基地の最南端が羽田空港の直ぐ北側約3kmの所にあったからで、羽田 新幹線を引くとしたら、恐らく約5kmの新線と羽田空港駅を作れば済むからという趣 旨だと思われます。そうすれば東京駅と羽田空港は直線距離で約15kmですから、駅 間は18kmと仮定して、約5~10分で結べます。工事費は私には分かりませんが、 上野-東京間の工事費は300億円と言われているので、1000億円位は掛るかも分 かりませんが、実現すれば価値有る工事になると思います。 今日(8日)米運輸省が米系航空会社へ、米国4都市と羽田空港を結ぶ定期便の路線運 航を認可したと発表しました。デルタ航空がロサンゼルス線とデトロイト線、アメリカ ン航空がニューヨーク線、ハワイアン航空がホノルル線の合計4路線で、AAは10月 1日からNY線の運行をデイリーで始める予定だそうですが、そうなると成田発着便は どうなるのでしょうか。JALは羽田発着サンフランシスコ(SFO)便を希望してい るようですが、運行を始めたら、成田発着のSFO便は運行を止める意向のようです。 こうして、羽田が海外の遠距離の主要都市と結ばれれば、いままで日本の地方空港発の 海外旅行客が、インチョン経由の韓国便に奪われる事態は、減っていくのではないでし ょうか。こうなると、羽田からの都心アクセスと、羽田空港内の国内便⇔海外便の乗り 換えアクセスが、ますます大事になります。ただ単に羽田と海外とのアクセスだけでな く、それも含めた交通体系の流れの構築がますます大事になります。これらの間の分か りやすさスピーディーさが、日本の印象を決める大事な要素になると思います。 羽田空港の北側に位置する新幹線大井車両基地のwikimapia地図は以下です。 http://www.wikimapia.org/#lat=35.5944716&lon=139.7567797&z=16&l=7&m=h&o=1 掲載の写真は、工事中の京急空港線の羽田新国際ターミナル駅です。

| No.200: 双発のダッソー・ファルコンが4発機に変身/飛行機大国のはずのアメリカのドラマなのに・・・ |

発信者:SFO 日付:2010/05/04(火)05:04 [142.net112138057.t-com.ne.jp] 削除

今朝(4日)鳩山首相が、普天間問題の膠着状態打開を目指して、羽田から沖縄に向か

いました。羽田出発時の映像を見ると、搭乗機はお馴染の政府専用機747-400で

はなく、自衛隊のU4多用途支援機でしたが、これは現在航空自衛隊が5機保有するガ

ルフストリーム IV ですね。国交省も、同型機を飛行検査機として2機導入してるよう

です。

ガルフストリーム IV は、ビジネスジェットとかプライベートジェットの範疇に入る機

種ですが、ネットのウィキペディアで見ると、ガルフストリーム IIIでユニットコスト

3,700万ドルとありますから、日本円で約34億円ということで相当高額です。

ところで掲載の写真は、私がサンフランシスコ近郊のナパのJAL乗員運行訓練所があ

るナパ・カウンティー空港で撮影したもので、正にこれもガルフストリーム IVです。

ここには、このガルフストリーム以外にもジェットやプロペラのプライベート機が沢山

ありましたが、それはwikimapiaの衛星写真で見て頂いても分かります。

アメリカにはこの様なローカルな飛行場が至る所にあって、そこには例外無くプライベ

ート機が見られる訳ですが、では普通のアメリカ人は、これらのプライベート機の事を

どの様に受け止めているのかということが気になります。ただ飛行機が日本での車並の

受け止め方されてるであろうアメリカであっても、TVドラマとか映画とかにも、スト

ーリーの中に題材として取り入れられてるのを、私は見ませんでした。

そんな時見た、NHKの海外ドラマ「新ビバリーヒルズ青春白書」の中にプライベート

ジェットが登場したのです。ストーリーは単純で、ロサンゼルスのビバリーヒルズにあ

る、場所柄からくる裕福な家庭の子女が集まる高校の、校内ドラマなんですが、校内一

のお金持ちの誉れ高いおぼっちゃまが、主人公の女子高校生をディナーデートに誘うん

です。

それが何と、場所がサンフランシスコの高級レストランで、親が持ってるプライベート

ジェットで往復する設定なんです。2人でオープンカーに乗っての会話で、「ねえ、ど

このレストランに行くの?」「ああサンフランシスコだよ」と言われて彼女は絶句。さ

すがにこの誘いには、この主人公の女子高校生も舞い上がって、友達に携帯で「どうし

よう?」なんて、ドキドキしながら電話してる訳です。こんなシチュエーションは、日

本ではドラマにしてもあり得ない、と言えますよね。飛行機好きには、堪らない設定で

はないでしょうか。

ところで登場したプライベートジェットは、フランス製のダッソー・ファルコンだった

んですが、サンフランシスコに向かって飛行する空撮シーンでは、シルエットで分かり

ずらくはあったのですが、4発機に間違いなくて、恐らくB707かKC135で、フ

ァルコンとは程遠い機種でビックリしました。飛行機大国のアメリカのドラマにしては

お粗末というか、低予算でこの絵しか無かったのかも知れませんが、飛行機ファンとし

ては複雑な気持ちにさせられまし

た。

ナパ・カウンティー空港のURLは以下になります。

http://www.wikimapia.org/#lat=38.2165703&lon=-122.277317&z=15&l=7&m=h&o=1

| No.199: チノ航空博物館所蔵の零戦/当時の機体とエンジンで飛行出来る零戦は世界でこの1機だけ |

発信者:SFO 日付:2010/04/29(木)21:11 [142.net112138057.t-com.ne.jp] 削除

先日2月27日に、私がこちらの掲示板に投稿した、タイトル「No.177: NHK放送 『零戦~栄光と悲劇の航跡~』/戦争参加者の肉声の証言記録」で紹介した、NHKの 番組「零戦~栄光と悲劇の航跡~」ですが。 この番組冒頭で、大リーグのエンゼルスの本拠地エンジェル・スタジアムから山一つ隔 てたチノ市のチノ空港にある、チノ航空博物館(PLANES OF FAME AI R MUSEUM)所蔵の零戦の飛行シーンが出てきて、ナレーションで「当時の機体 とエンジンで飛行出来る零戦は世界でこの1機だけです」と紹介されてました。 つまり、世界に現存する零戦は数あれど、当時のままの、オリジナルの三菱栄エンジン で飛行できる零戦は、このチノ航空博物館にあるこの1機だけということなのです。( 識別標「61-120」第261海軍航空隊所属機。「栄」21型エンジン搭載) この零戦の飛行映像は、NHKの独自取材によるものと思われますが、平行飛行する他 機からのものと、零戦の機内のパイロットの背後から、おそらく固定カメラで撮影した 映像とがありました。エンジンの振動が、カメラかキャノピーか分かりませんが伝わっ て、映像も震えているのが印象的で、臨場感が伝わってくる映像が映し出されてまし た。 番組ではこの零戦は、サイパン島で捕獲されたと説明されてます。私はこの博物館に行 ったことはないので多くを語れませんが、ネットで調べてみると第二次世界大戦中の航 空機を、多数修復して展示してるようです。 例年行われているエアショー(Chino Air Show 2010)が、今年も来月5月の15~1 6日の2日間の日程で行われるようです。ホームページで見ると、零戦も「11:40- 12:10 Navy Fly-bys F4F, F4U, SBD, A6M Zero, F6F, F8F」とありますから、この時間 で、アメリカの第二次大戦機と並んで、展示飛行するようです。入場料は16ドルとあ りますから、場所がアメリカでなかったら、行ってみたいのは山々なんですが。 チノ航空博物館のページのURLは以下です。 http://www.planesoffame.org/ 博物館のあるチノ空港のwikimapia地図は以下です。 http://www.wikimapia.org/#lat=33.9746841&lon=-117.6374817&z=14&l=7&m=h&o=1 それと次のタイトルで、この零戦の飛行とタキシング映像を、ユーチューブで見ること が出来ます。 ①Japanese ZERO A6M5: ORIGINAL Sakae 14-cylinder Engine ! ②Japanese Zero A6M5 Takeoff from Palm Springs - Rare Sound !

| No.185: 「羽田の離発着コース動画表示!」/推測でしか分からなかった高度がはっきり分かりました |

発信者:SFO 日付:2010/03/11(木)02:07 [49.net112138026.t-com.ne.jp] 削除

ウェブマスターさん、羽田空港の飛行コースを公開という、とてもサプライズなホーム ページを発見されましたね。日本の公務員も味な事やるじゃないですか。これを発案し た人も、相当な飛行機お宅じゃないですかね。そこで私も試しに日にちや時間を変えな がら、早速運用させて頂きましたが、色々の事が分かりました。 まずビックリしたのは、薄々感じてましたが航跡図を見ると、B滑走路が殆ど使われて いないということです。そしてAとCの滑走路を風向きに応じて着陸と離陸に交互に切 り替えながら使っていること。例えば北風の時は、Aを着陸専用にCを離陸専用にとい う形で運用し、南風の時は、Cを着陸専用にAを離陸専用にという形で使っているよう です。 そして今回初めて知ることが出来て良かったと思ったのは、北風時Cを離陸して上昇し ながら右旋回して、まずCと平行に飛行して、更に引き続き高度を取りながら右に旋回 してAのアプローチのコースと交わりながら飛び越えて、西に向かう飛行機の高度です が、Cと平行に飛んでる頃には1000m以上、更にAのアプローチのコースと交わる 頃には、2000mを超える程の高度が取れてるということでした。 これは思った以上に高い高度でした。この場合、着陸機は木更津上空を高度1000m 前後で通過して、Aにランディングする直前のコース上の、Cからの離陸機と交差する 地点では300m位の高度ですから、C出発機とA着陸機の高度差は約1700mでの 交差ですので、管制官が両機のニアミスに気を使うことはまるで必要ありませんね。 羽田に行って実際の離着陸を見て、推測でしか分からなかった高度がはっきり分かった のは、私に取って大きかったです。このホームページは凄く良いと思います。 ただ欲を言わせて貰えば、機種は表示されてるんですから、航空会社名と便名も表示さ れると、もっと良いなあと思います。それと、たぶん検討はされてるんでしょうが、羽 田以外の他の日本の大きくて忙しい空港もカバーされると良いなあと思うことと、日本 上空の航空路を飛ぶ飛行機が、日本地図上に全機表示されたらもっと良いなあと、欲張 ったことを考えてしまいました。 ところで、私はこれと似たシステムを持つアメリカのホームページを発見してしまいま した。以下にURLを表示しますので、是非アクセスしてみて下さい。 ページを開けると「PASSUR AEROSPACE」という標題が付いてるページが開きます。そ の中の「Live AirportMonitor Locations」の下に、アメリカ各地の14の空港の名前 が示されてるのでそこをクリックすると、羽田の画面と似た14の空港の画面が出てき ます。 因みに一番上のサンディエゴ空港の画面表示を見て、ネットの世界時計と照らし合わせ ながら比較してみると、約10分前の飛行状況の表示がされているようです。 ただ、私が昨年乗った、現地時間2009年の9月24日の午前9時20分前後SAN着 の、例のLAX→SAN/UA6322便エンブラエル120、の航跡が見てみたくて試してみ たんですが、サンディエゴ空港の場合2009年12月19日迄は表示出来ましたが、 12月18日以前は表示できませんでした。 それにしても職場にネット接続パソコンがあって、自由に使えたら良いですよね。 「PASSUR AEROSPACE」のURLは以下です。接続して、試しにご覧になることをお奨めし ます。 http://www.passur.com/airportmonitor-locations.htm

| No.177: NHK放送「零戦~栄光と悲劇の航跡~」/戦争参加者の肉声の証言記録 |

発信者:SFO 日付:2010/02/27(土)11:10 [49.net112138026.t-com.ne.jp] 削除

NHKBS2月6日の再放送、「零戦~栄光と悲劇の航跡~」の中の、日本人零戦搭乗 員8名、同じく整備兵2名、アメリカ人パイロット2名の証言記録です。番組中に流さ れた、戦況に付いてのナレーションは出来るだけ省いて、ご本人の肉声の証言を忠実に 再現する様に務めたものです。 *三上一喜(かつよし)(92)元零戦搭乗員* 1939年、零式試作機完成。零式艦上戦闘機一一型です。実用試験操縦士に起用さ れ、高々度上昇試験を命じられました。「その頃は、1万mなんて夢の世界。そんなに 上がれる飛行機は無かった。(高度1万mでは)気流の影響を全然受けないから、ピタ ッーと微動だにしない。後向くと排気ガスが、直ぐ凍っちゃうから、ビューッとなって るしね。」1940年9月13日中国大陸漢口から、片道750km(往復1500k m以上)の重慶爆撃に参加。13機の零戦参戦して、全期無事帰還しました。 *原田 要(93)元零戦搭乗員* 零戦で真珠湾攻撃に参加。その後インド洋作戦に転戦。「セイロン島までは、向かう所 敵無し。英ハリケーンは、向かって来ない。零戦の性能を知ってるから戦闘しようとし ない。」ミッドウェー海戦。「飛び上がって敵雷撃機を攻撃し母艦に収容してもらった けど穴空いてて(搭乗機を)海に捨てる。2回目発艦して戦闘中にドーントレスにやら れて降りる所が無くなった。」已む無く着水。 「(敗戦後の)3年位、夜うなされて困ったんです。戦争中追っかけるばかりで(敵機 に)追っかけられることは無かったのに、夢では追っかけられるばかりでした。(追っ かけられてる)相手が大変だろうなあ、という事が頭にあったから、それが出たのだと 思う。」 *デイビッド・リチャードソン(95)元米海軍航空隊パイロット* 「零戦が追い掛けて来たら、速度を上げて急降下し方向を変える。急降下では、重量の 軽い零戦は不利なんです。だから零戦が仕掛けて来たら急降下をします。そうすれば、 もう零戦は追って来れません。」 *山田孫治(88)元海軍整備兵* 1943年4月18日、ラバウルから一式陸攻で視察に飛び立った山本五十六長官は、 敵戦闘機16機の待ち伏せ攻撃に会い戦死する。山田さんは当時、ラバウルに帰還する 長官直衛の零戦を見ていた。「山本五十六長官がおられた当時は飛行機もあり、戦況は 良かった。ところが、長官が亡くなられてから(ラバウルへの)空襲が激しくなってき た。」 *鈴木林太郎(88)元海軍整備兵* 当時、整備兵としてラバウルにいた鈴木さんは、「飛行機に製造マークがあって、その 製造マークを見ると、1週間前に三菱で作られた零戦があった。1週間ではテストも出 来ないし、出来あがって直ぐ持って来るという感じで、そんなに逼迫してるのかと我々 兵隊でもそう思いました。」 *山口慶造(85)元零戦搭乗員* 戦況は悪化しガソリンの不足や質の低下が、戦闘機の航続距離を奪って行く。山口さん の零戦は、戦闘後燃料切れとなり不時着。自力でラバウルの基地に戻る。「私は一週間 行方不明ということになった。生きてるか死んでるか、航空隊司令部では分からなかっ た。帰って来たら私の骨を入れる、遺骨箱を見せられました。」 *笠井智一(83)元零戦搭乗員* 長期に渡るラバウルでの、戦いで多くのベテラン搭乗員が戦死した。日本海軍は搭乗員 を大量に養成する必要に迫られる。特に中学3年から入隊し、教育を1年前後で終える 飛行予科練習生を拡大。1943年末には、凡そ2万8千人を募集した。笠井さんも、 飛行予科練習生から戦闘機の搭乗員になった。「(戦闘機乗りを)はよう作らなあか ん。普通なら半年から1年訓練するところが、たった20日間ですよ!1クラス300 ~400人も戦闘機に回ったというのは僕らのクラスだけなんですよ。」 *藤本速雄(86)元零戦搭乗員* 「何かにつけて精神教育。じゃないと、零戦は1発当たったら火を吹くんやから。日本 の飛行機はどれでも全部、防弾装置が無いんじゃから。人間の後ろに鉄板も無いんやか ら。1発当たったら死ぬし、タンクに1発当たったら火吹く。飛行機ぎりじゃから、人 命軽視じゃから。後は精神力でやれという、そういう教育やから。とんでもない! (笑)」 マリアナ沖海戦(サイパン島攻防戦)で、下記のアレキサンダー・グラシウの隊の攻撃 を受ける。「高度取りながら、5000m位に居た頃に、向こうでキラッキラッと光っ た。いつの間にか来たんか、シャーシャーっと降って来だしてね。バーっと撃ちながら で、薬莢が簾下げた様にズーッと(何列も)見えたね。どっち見ても火吹く(味方の) 飛行機がぐるり見える。編隊離れずに付いて来よる飛行機が何機もあるわけ。そんなん 見たら正常な心理状態ではいられない。」 特攻機(爆弾抱いて体当たり)と、それを護衛して結果(戦果)を見届ける護衛機。ど ちらになるか、多くの場合知らされるのは前日の夜。「(護衛機と言われ)ホットした もん。そらもう、嘘でも何でも無い。」「そうかといって特攻誰と誰と言われて、クシ ャンとした人もいなかった。」 敗戦の8月15日、筑波で本土防空に任務についていて、東京湾の沖合に停泊する敵艦 隊に総攻撃を掛けるよう命令を受けた。「『全機突入せよ』だったんですよ。『いよい よ来たか』で、僕は髪の毛切って同郷から来てた同年兵に『今日は帰れないから機会が あったら届けてくれ』と言って預けた。しかし、出発の10分前位に『待った』が掛っ た。」 *アレキサンダー・グラシウ(91)元米海軍航空隊パイロット* F6Fパイロットとしてマリアナ沖海戦(サイパン島攻防戦)に参加する。「(最新型 レーダー・マーク12で日本機の位置を把握している)管制官からの『別の場所に回 れ』との指示が入って来ました。眼を凝らしてじっと周辺を見回すと、50機程の敵の 編隊がこちらに向かって来ていました。その位置は2000フィート、600m程下か な。攻撃するには、正に全ての条件が完璧にそろっていた。たった8分足らずだよ。6 機もの飛行機を撃ち落とすのにね。」 *横山岳夫(92)元零戦搭乗員* フィリッピンの航空基地で突然上官から呼び出され、零戦に250kg爆弾を積んで攻 撃するよう命令される。「平生から60kg爆弾2発、付けれる様な装置がある訳です よ。もっと大きな奴持ってって、落とせという訳ですよ。艦爆とか、被害が多くて減っ てきた。艦攻とかも(攻撃の)成功率が悪くなってた。(爆弾を)落とす前にやられる 訳です。私が若い連中に、『零戦で爆弾落とせ』とやらなければならなかった。」 敗戦の8月15日、朝鮮で特攻隊員の養成に当てっていた、多くが飛行経験の浅い人 達。「遠くへ単独で飛んだことが無い様な人達でした。しかし(日本へ)飛んで返すし か無かった。編隊だと直ぐ分かってしまうので、独断でしたが1機づつそっと返した。 50機全部返せました。」 *佐藤繁雄(86)元零戦搭乗員* ある日任務を終え帰還すると、仲間と共に武道場に集められた。「いきなり、『長男は 開(ひら)け(退場しろ)』『妻子ある者は開け』『許嫁ある者も開け』該当者は部屋 から出て行ったんです。戦局の重大さを話されて、片道燃料で敵艦を葬る攻撃をすると 言う訳です。所謂、特攻ですね。」 *佐藤孝一(86)元零戦搭乗員* 学徒出陣し、自ら特攻を志願した。500人いた練習生の内、特攻に選ばれたのは50 人だった。4度に渡り出撃命令を受けたがその度に中止になった。「雨が降って来る。 そうすると、飛んでっても(目標が)見えないから。見えないのに、行ってもしょうが 無いから止める。特攻になったのも運。生き残ったのも運。全部私は運命だと思って る。」 敗戦の8月15日、「『冗談言うな』、だったけど『負けたのは本当である!』とやら れた時は、皆『ガクッ』となって、胡坐かいてうな垂れてました。」 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以上の中で私には、藤本速雄さんの「零戦は1発当たったら火を吹くんやから。日本の 飛行機はどれでも全部、防弾装置が無いんじゃから。人間の後ろに鉄板も無いんやか ら。1発当たったら死ぬし、タンクに1発当たったら火吹く。飛行機ぎりじゃから、人 命軽視じゃから。後は精神力でやれという、そういう教育やから。」という言葉が一番 重く感じます。防弾装備しない「人命軽視」は、結局敵機に後ろへ回らせない、技量の 高いベテラン搭乗員には良かったけど、新参や並の搭乗員の消耗を激しくするばかりだ ったのではないでしょうか。

| No.172: 機上からの写真とwikimapia地図の比較ゲーム(その2)/このページを閲覧してる方答えて下さい |

発信者:SFO 日付:2010/02/14(日)00:15 [177.net119083198.t-com.ne.jp] 削除

さてここで、問題を出したいと思います。問題は前回「No.171: 機上からの写真と wikimapia地図の比較ゲーム/シアトル空港に向けてファイナルアプローチ写真」でや ったゲームです。この時は私が答えを出してしまいましたが、今度はこのページを見て 頂いてる方に答えて欲しいんです。 掲載の写真は私がサンディエゴ空港(SEA)からサンフランシスコ空港(SFO)へ と飛んだユナイテッド機A320の機上から撮影したものです。海岸線が見えてるので wikimapia地図と比較し易さがあると思いますので、このA320の撮影時の位置を wikimapia地図の中心の「+」印で示して下さい。答はwikimapia地図のURLを掲示板に 掲示する形でお願いします。 ヒントは、①SAN→SFO間のアメリカ大陸西海岸のどこかです。②この写真の撮影 位置から、この機のSFOランティングまでの時間は画像の撮影時刻記録で測ると、約 60分です。正解は、正解者が出た時点でこの掲示板に私から発表します。

| No.171: 機上からの写真とwikimapia地図の比較ゲーム/シアトル空港に向けてファイナルアプローチ写真 |

発信者:SFO 日付:2010/02/13(土)11:47 [177.net119083198.t-com.ne.jp] 削除